赤様の最近のブログ記事

text by 赤様

夏の甲子園が盛り上がっています。

酷い暑さはしんどいですが、

あの、ギラギラした夏の日差しと、

観客の雰囲気が好きで、

以前はよく観戦に行ったものでした。

振り返れば、

前回、甲子園に行ったのが、

早実の斎藤佑樹と大阪桐蔭の中田翔が対戦した試合。

その中田翔が先日引退を発表し、

斎藤佑樹は熱闘甲子園のキャスターで、

時の流れを感じます。

それからは、

甲子園への熱中度が一段落して、

選手もだんだんわからなくなってきています。

でも、先日中継を見ていてふと思ったのは、

甲子園って、知ってる選手がひとりもいなくても、

なんでおもしろいんだろう?ということ。

概ね、スポーツなんて、

注目する選手が見たいから観戦することが多いもの。

でも、甲子園はそうではない。

それは、

選手の気持ちの起伏がすごく伝わってくるからなのかなと、

想像するのですが、いかがでしょうか。

ほとんどの選手は、

3年間で1度その土を踏めればいい方です。

でも甲子園のスタンドには、常連客が多いです。

おそらくファンの多くは、そんなところに魅了されて、

通ってくるのではないかと思うのです。

text by 赤様

阿部詩選手が敗れて涙している姿を見て、

フランスの観客から「UTA」コールが起こった。

フランスは柔道人気がものすごく高い。

熱心なファンもたくさんいる。

日本選手はかなり知られていてリスペクトもされている。

フランスの柔道関係者は定期的に来日して、

交流したり情報を得たりしていると、報道されていた。

フランスのマスコミが、

試合後の日本選手にインタビューしているところも中継に映っていた。

でも僕は、日本のマスコミが、

フランス選手をインタビューしているのを見たことがない。

日本の柔道人口12万人。

フランスの柔道人口50万人。

日本ではどんどん柔道をする人が減っているらしい。

フランスでは、

小さい子どもが親子で参加できるイベントや、

家族ぐるみで参加できるイベントが盛んで、

そうしたことが人口の増加や、ファンの拡大、

柔道への愛情につながっていることと想像した。

日本も同じようなシーンになったら、

他国の選手を勇気付けるようなエールを贈り返そう。

柔道の母国なら、そんなふところの広さがあると思っている。

text by 赤様

お正月の風物詩、箱根駅伝。

今回100回目を迎えました。

優勝した青山学院は、

強くなったのがこの10年ほどのことで、

さらにその10年くらい前から、

プロ選手を何人も輩出している野球部の強化をやめ、

陸上部に強化の重点を置いたのだそうです。

僕が学生の頃は、

お正月のスポーツといえばラグビーで、

箱根駅伝はあまり大きな話題にはなりませんでした。

それが今では、

陸上に興味がない人でも注目するようになり、

この変化は陸上をやってきた人間にとっては

驚くばかりです。

その背景には、

番組制作者の意図があったのだそうです。

箱根駅伝はスポーツ中継ではなく、

エンターテイメントという観点で、

番組を作ってるのだと聞いたことがあります。

カメラのフレーミングを工夫したり、

スポーツ中継ではほぼ使わないクレーンを

使った映像を見せたり、

選手の家族や恩師を取材して秘話を紹介したり。

選手と、並走する車に乗る監督とのやりとりは、

他の駅伝では見られません。

この車は中継されて無い時代からありましたが、

テレビはその様子も素材として利用しました。

これができるのは、

選手1人がおよそ1時間走ることと、

参加校が約20チームと少ないので、

その時間が捻出できるのです。

各選手のエピソードやレース展開の模様、

これまでのドラマがこと細かに説明できることも、

箱根駅伝の魅力のひとつになっています。

また、

秋から様々なPRを段階的に行なったり、

機運を盛り上げる手法も素晴らしく、

深くハマればハマるほど、

その仕掛け作りの上手さが見えてきます。

さらに、

日本に住む外国人陸上記者も、

世界最大のロードレースイベントだと、

海外に向けて驚きを持って発信しています。

箱根駅伝好きのアイドルや有名人が

近年増えてきたのは、

そんな理由があるように思います。

2023年はスポーツが忙しい1年でした。

3月 WBC

7月 世界水泳

7月 サッカー女子W杯

8月 世界陸上

9月 バスケットW杯

9月 ラグビーW杯

9月 アジア大会

10月 世界体操

世界的ビッグイベントだけでもご覧のとおり。

(世界体操以外は数年に1度しか行われません)

東京オリンピックが延期して開催年が変わったものや、

奇数年のみの開催のもの、

4年に1度しか開催されないものが組み合わさったので、

こんな年はもう2度とないかもしれません。

実は、オリンピックイヤーより

その前年の方が世界的ビッグイベントは多く、

熱狂的なスポーツファンは、

そちらの方を楽しみにしているのだとか。

みなさんは、

どの大会が盛り上がったでしょうか?

春からいきなりWBCで、

日本の快進撃に湧きましたね!

ヌートバーとか、ペッパーミルとか、覚えてますか?

準決勝の村上の逆転サヨナラタイムリー、

最高でしたね!

また、バスケットのW杯もすごかった!

日本のバスケットのレベルが上がり、

日本開催(共催)ということもあり注目を集めました。

これまであまり日の目を見なかったバスケットの日本代表が、

快進撃によりようやく認知された気がします。

「アレ」で注目された阪神タイガース。

岡田監督のメディアの使い方も上手かったですね。

プロ野球が盛り上がるときは、

長嶋さんや野村さんのように、

メディアを上手に使う指揮官がいるような気がします。

でも今年は、何と言っても、

大谷翔平の活躍なのかな、という気がします。

ホント文字通り世界一の選手になりましたね。

どこへ行ってもアウエーの観衆から

「来年はウチに来てくれ!」なんて大歓声が沸き起こる。

今までそんな選手いませんでしたよ。

さあ、来年はパリオリンピック。

どんな盛り上がりがみられるでしょうか。

今から楽しみですね。

出典は忘れてしまいましたが、

先日こんな趣旨の記事を読みました。

"アジアのいくつかの小学校で教えたことがあるのですが、

子供たちが『なにをしてはいけないのですか?』と聞いてきました。

ところが、日本では『なにをしたらいいのですか?』となる。

ルールに縛られることに慣れているから、自由に遊ぶことができないのです。

これがアメリカだと『このルールを変えていいですか?』になる(笑)"

同じような事例を、もうひとつ。

"そもそも、多くの日本人にとってルールは『守るもの』、

あるいは『与えられるもの』ですが、

欧米人にとってルールは『作るもの』です。

少し脱線しますが、

われわれスポーツの世界でもルールを変えられたことで、

日本が不利になった事例がいくらでもある。

スキージャンプで履く板の長さが決められたり、

水泳で潜水泳法が規制されたり。

ルールがあるからその通りにしましょうという発想では、

なかなか勝ち続けることはできないんです"

日本の社会は、

ある文化や製品を向上させたり発展させるのは得意ですが、

新しいルールや価値を作り出すのが苦手とよく聞きます。

反対に、

欧米ではある産業が世界的に広まって息詰まると、

新しいルールや価値を生み出してそこに産業を育ませていく、

ということを度々やってきました。

SDGsなんかは、その典型でしょう。

資源もあまりなくモノも作りつくして、

じゃあ自分たちはこれから何をして生き残っていくのか、

と考えたとき、

新しい価値を創造していくしかない、

となったんだ、と聞いたことがあります。

ルールを作るというのは、

既存のルールを新しいものにする、とも言えます。

現状に縛られず自由な発想をして、未来を作っていかないと、

現状打破は難しい。

"言うが易し 行うが難し"ですが。。。

メジャーリーグの大谷選手が、二刀流で活躍し始めると、

メジャーリーグ機構は、すぐに野球のルールを変えてしまいました。

本来は、投手と指名打者は違う選手であるべきでした。

それを変えたあとも、

指名打者の投手がマウンドを降りると、もう試合には出られなくなる、

というルールを、指名打者で出続けることを可能にしました。

ファンはみんな大谷選手が見たいですよね。

少しでも長く見たいですよね。

この変更にはホントに時間がかからなかったです。

スポーツに限った話しではないですが、

ルールはより良い方に変えていくもの、

という柔軟な考えがどんどん広がるといいですね。

40代、50代ともなると、

みんな身体のどこかが悪くなってるものです。

それくらいの歳の人が集まると、

だいたい病気自慢が始まります。

子どものころは、

なぜそんな話しになるのかわかりませんでした。

でも、健康診断で「問題なし」の人でも、

やっぱり身体のどこかが悪かったりします。

完全な健康体の人なんてなかなかいない。

腰が痛い、肩があがらない、胃腸が不調、血圧が高め、、、。

その種類の豊富なこと。

健康に気をつけて運動してたって、

鍛えられない部位はたくさんあるのです。

でもみんな恥ずかしいからなのか、

隠すから語られず、語られないからノウハウ化されず。。。

この痛みには○○をした方が、、、

その症状には○○を飲んだ方が、、、

あの予防には○○を食べた方が、、、。

そうした対処の仕方が語られてはいるものの、

口コミの域だったり、医学的な検証結果ではなかったり。

信憑性がどうなの?と思うことが多くありませんか?

で、いざ調べてみると、

だいたい製薬メーカーのサイトにぶち当たり、

あちらも商売なので、弊社の○○を買いましょう!

が結論になっていてウンザリしてしまうのです。

経年劣化はしょうがないと思うのです。

仕事して、通勤して、食事して、

僕らの身体は文句も言わずがんばってます。

でも身体は毎日細胞分裂して、新陳代謝して、

新しい細胞に入れ替わってるのに、

なぜ痛みや病気は継続するのでしょうね。

せめて、各自が痛みを隠さずノウハウ化していったら、

後の人たちが助かるのかな、とは思うのですが。。。

今、若い人たちも、

そういう歳になったら、

いつのまにか同じような話しをするようになるので、

気をつけましょうね。笑

水道管が危ないらしい。

日本全国で年間2万件の破裂があるそうだ。

高度経済成長の時期に全国に一気に敷設され、

格段に生活がしやすくなった。

しかし、一気に広がったことで、

奇しくも老朽化の時期が同じで、

今、多くの水道管が変えどきにきている。

でも行政側は手がまわらず、

水道局も補修の予算取りができていないらしい。

そんな状況を聞くと、

経済対策と言う名の給付金のばら撒きより、

そっちの方が大事じゃないのか!と思ってしまう。

どこの自治体の長も、

そんな事態はわかっているはずだが、

水道料金の値上げを公言すると

選挙に通らないと思っているのだろうか、

いつの間にか先送りされてきたのだそうだ。

そんななか、岩手県矢巾町では、

「こどもたちのために値上げすべき」と住民が動き出した。

そんな取り組みをフューチャーデザインというらしい。

人口減少で財政難という自治体も増えていて、

この事態は決して対岸の火事ではないのだそうだ。

そんなニュースをみて、

あれこれ考えていた先週末、

帰宅して洗面所で顔を洗っていると、

突然「ぷすっ」という音がして水の勢いが弱くなった。

根本のところから水が漏れていた。

そんな事態なので僕のウチの洗面所は使えず、

今度の週末、ようやっと業者に修理してもらう。

不自由になって初めてわかるありがたみ。

経済対策よりも、軍事費よりも、

水の方が大事です。

人間、水がないと生活できません。

先日、海洋ゴミについての講演を聞いた。

なかでもフォーカスしていたのがマイクロプラスチック。

SDGsなどの活動で、

盛んに言われているのはご存知のとおり。

「マイクロ」と言っても、

そんなに小さいものは見つけるのも拾うのも難しい。

だから有識者のあいだでは、5mm以下のものと定義されている。

元は大きなプラスチックだったのが、

魚たちに噛み砕かれるなどしてどんどん小さくなる。

小さくなったものを回収しようとしても、

海で網を引きずっても、網の目にも限界がある。

だから大きいうちに拾いたい。

また、船での回収は、

船を走らせる費用、燃料を使うというエネルギーの問題、

排出されるCO2の問題などなど課題がたくさんあって、

それらを考慮すると、見合うものではない。

よって、一般市民がゴミを出す段階で回収するのが一番効率がいい。

他には、

これまであまり意識していなかったことも聞くことができた。

まずひとつ目が、お菓子の袋。

袋の表記をみると、ほぼほぼプラスティック製というマークがある。

この袋をあけると、細かいプラスチックが空気中に飛び散るらしい。

それがどの程度のものか、まだわかっておらず、

研究している方たちがいる。

ふたつ目は、ペットボトルの中身。

ペットボトルの飲料に、

マイクロプラスチックが入ってないとは言い切れない。

これもまだ検証中。

みっつ目は、衣類。

ポリエステルなどプラスチック成分が混在している衣類が非常に多い。

特に衣類は繊維なので、そのくずも注意すべき。

だから洗濯機のネットは必須なのだ。

でも日本製、アメリカ製の洗濯機にはネットがあるが、

欧州製にはついていない場合が多い。

そんな状況下で暮らしている僕らも、

まず間違いなくマイクロプラスチックが体内に入り込んでいる。

人間だけでなく、ほとんどの動物(魚も鳥も)の体内には、

入ってきていると言っていい。

でも、体内に入ってから、

概ね24~48時間で排出されるのであまり心配しないでほしい。

講演で聞いたなかで、

僕が印象に残った事柄は上記のとおり。

しかし、その講演者が最後に大事なことを言っていたので、

付け加えておきたい。

プラスチックが良くないからと言って、

それを使わない、排除しようとする意見は短絡的すぎる。

プラスチックならではの良さがあるので、

必要ならばちゃんと考慮して使えばいい。

ただ、その処分の仕方やリサイクルの仕方を、

使う側がちゃんと考えなければならない。

ラグビーW杯が盛り上がっています。

開催地のフランスには、

日本から多くのファンや記者たちが、

訪仏しているようです。

現地に行った記者さんの話しを、

ラジオ(ポッドキャスト)で聞いていると、

運営に対する不備がたくさんあるようで、

ムムムム、、、となっているようです。

時刻表に出ているバスが来ない。

宿の予約が無効になる。

打合せ会場や時間が急に変更になる。

などなど。。。

海外のお土産話しとしてよく聞く事柄ですね。

僕らも遭遇しかねないトラブルです。

だいたいそういう事態で文句言うのは、

日本人か南米系の人たちが多いんだそうで、

現地の人たちはもう慣れた様子で微動だにしない。

その記者さん曰く、

「あちらの人たちは、

仕事するのが苦手なんじゃないか」と諦め顔。

それに比べて、

日本で開かれた前回大会は、

ホント行き届いていて素晴らしかった、と。

でもでもでも、、、

そればっかりではないようで、

あちらの人のいいところはちゃんと評価しています。

人としては、ホント親切でいい人が多いと。

おそらく仕事を離れたところでは、

ポジティブで器量のある人たちなのでしょう。

大きな荷物を持った華奢な女性に手を貸す男性を、

日本でも見かけますが、

普通の成人男性が大きな荷物を抱えてても、

手を貸そうか?と、気を使ってくれるそうです。

横断歩道では、車はほぼ止まってくれるし、

エレベーターでは誰でも挨拶してくれるし、

子どもやお年寄りに対してはちゃんと譲り合いがある、と。

その記者さん曰く、

仕事には首をかしげることが多いけど、

民度は高いので、

街にいてもとても気分がいいと。

日本では無関心や不寛容が最近目につきますが、

それがいい場合もありますが、

やっぱりあまり温かみを感じない。

社会や他人に対する考え方が少し違うのかな、

なんて思います。

ニュースでラーケーションという言葉を聞いた。

ワーケーションと似た響きだが、

ワーケーションはWORKに由来するのに対し、

ラーケーションはLEARN(=学ぶ)に由来する。

現在、土曜に働くことがある人は、全国に4割ほどいて、

日曜でも3割ほどいるらしい。

そういう親を持つ子どもに調査をしたところ、

家族でのお出かけや旅行には、

あまり行けないのが現実なのだそうだ。

なかには、

親の休みに合わせて子どもを休ませて、

旅行をするという家庭もあるそうだ。

そのくらい大目に見てあげて!と僕なんかは思うのだが、

そんな場合、

思い出話しをクラスの友達とする、ということを、

ためらってしまうケースもあるのだとか。

そんな課題を解決しようと、

ラーケーションという制度が愛知県で始まった。

校外で学びになることができれば、

年3回まで平日に休んでも、出席扱いになる。

子ども心を考えれば、

なんとも心温まる制度ではないかと思う。

振り返れば、

僕らが休日にレジャー施設で楽しめるのは、

休日に働いている人たちのおかげで、

それならば、ギブアンドテイクの精神があってもいいでは?

そんな寛容さがほしいと僕には思える。

子どもたちの思い出づくりのために、

全国に広まることを期待したい。

text by 赤様

先日まで行われた世界陸上。

ハンガリーの首都ブダペストが会場だ。

テレビを見ていると、

遠くから観客席を映した映像には、

日の丸があちこちで揺れていた。

遠く離れたそんな異国の地でも、

日本からの観戦客が多いことが窺えた。

でもしばらく見ていると、

アップで撮られる人は限られた人なのでは?

と思えてきたのだ。

同じ人たちが何度も映ったのだ。

テレビの作り手のことを想像すると、

ファンの表情を伝えて

場を盛り上げようとする意図は、

容易に理解できる。

日本選手がスタート位置に立った時、

その瞬間に、それを応援する日本人の表情は、

テレビ的にはとてもありがたい。

だから、そんな高揚感が伝わる絵がほしい、

と僕は想像したのだ。

なぜそう思えたのかというと、

その日本人が僕の友人たちだったからだ。

僕らのSNS上では、

「あっ!また映ったよ!」

という会話が何度も行われ、

そのたびに大いに盛り上がった。

その回数は、少なく見積もっても

9日間で40回を上回るだろう。

そこで、

どうしてその友人がたくさん映ったのかを

考えてみた。

1.どの国の人か、ひと目でわかること。

国旗を持ったり、シャツを着たりして、自分の国をアピールしていること。おそらくカメラマンは様々なシーンを予め想定していて、そんな人たちがどこにいるかを探しているのだと思われる。

2.明るい、楽しい、またはエールを送っている事が視覚的にわかること。

やっぱりテレビ的には盛り上げたい。見ている僕らも楽しんでる人たちを見る方が楽しい。高揚感がより多く伝わるほうがスポーツ観戦の醍醐味として大事だから。

3.同じような立場の人があまり多くないこと。

国立競技場でサッカー日本代表を応援しても、同じような人が多ければ、映る可能性は下がる。

こんな分析なのだがいかがだろうか。

あとひとつ外せないポイントとして、

カメラマンの好み、というのがあるのだが、

これは被写体側からはコントロールできないので

分析外とする。

これらのことを考慮すれば、

僕らもたくさんテレビに映れるかもしれないので、

どこかで試してみてはいかがだろうか。笑

個人的には、

今度その友人と会うときに、

どんな会話になるのかが、

今からとても楽しみである。

text by 赤様

真夏を迎え、

各地で花火大会が行われています。

コロナ禍で中断していたものが復活し、

大いに賑わっているようです。

しかし、今年も行うことを断念したところもあるようです。

その理由のひとつが人手不足。

警備の人手が確保できないのだそうです。

僕らの生活を見返してみても、

小売業や飲食店の人手不足は実感しますよね。

飲食店に入っても、注文してから配膳されるまでの時間が、

長いなって感じることがよくあります。

人手不足による閉業も多いというニュースも目にしました。

先日入った飲食店では、

配膳ロボットが右に左に大活躍していました。

コロナで飲食業界から人材が離れたとはいうものの、

都会でもこれだけの人間がいながら、

何かバランスがおかしいのでしょうかね。

労働環境か、はたまた賃金なのか。。。

先日テレビのニュースで、

ニューヨークではラーメン1杯2900円というレポートを見ました。

今、ハンガリーに行っている友人は、

経由地フランクフルトで朝食15ユーロ(約2300円)もしたそうです。

コロナによる行動制限が緩和され、

多くのインバウンドが来日しています。

日本を選んだ理由が、日本は物価が安いから、

という人が多いと聞きました。

やっぱりもう少し値上げが必要なのかもしれませんね。

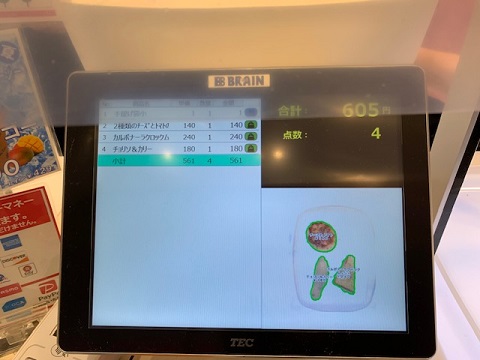

あるパン屋さんのレジが面白くて、

写真を撮ってしまいました。

上のカメラがパンの種類を判別し、

金額を表示してくれるのです。

※画面右下のが、パンを乗せたトレイを撮った画像

あとはレジのマシンに客がお金を投入します。

店員はパンを袋に入れて

「ありがとうございました」と言うだけ。

もう、みなさんの周りにも、

こんなお店あるでしょうか。

これだったら、

パンの見分けができないアルバイトでも、

レジができますね。

でもカメラが判別できないパンは商品化できないとか、

それなりにレギュレーションが必要ですね。

また、マシンの進化もさることながら、

「セルフ化」がどこまで進むのか、

という疑問も湧いてきます。

振り返れば、

ファミレスのドリンクバーなんかもそうですね。

僕ら、のんきな客は、

「わ~い!飲み放題だ!」なんて当時は喜んでましたが、

あれは人手をかけない手法ですね。

おかわり自由な定食屋には、

ごはんをお茶碗に盛り付けるマシンがあって、

小盛り、中盛りとかが選べたりします。

客あたりのご飯消費量の平均的な数字が出てきそうです。

セルフ化するには、

とにかく定形化を少しでも増やす、

ということが考えられそうです。

むかし、よく商店街で買い物をすると、

気のいいおじいちゃん店主が

「はい、これおまけ!」

といっておまけをしてくれました。

そんなことが無くなってしまうのは、

ちょっと淋しい気がしますね。

梅雨や夏の時期。

毎年のように、

各地で豪雨の被害がニュースになります。

災害が起これば、

どんな人でもひとたまりもありません。

着の身着のまま避難をして、

避難所やテントなどでの生活を強いられます。

そんな状況では、

お金なんてなんの意味もなくなります。

どんなに金を持ってても、

自分専用の救助ヘリをチャーターなんて

無理な話しです。

災害が起きたときや避難生活で、

最も負荷のかからない方法って、

何なのでしょうね。

強靭なメンタルの持ち主か、

サバイバルを生き抜く知恵の持ち主か。。。

災害ボランティアを経験した人や、

被災地で生活した人がいたら、

聞いてみたいものです。

個人的には、

人との繋がりが多い人、または繋がる力がある人が、

最も負荷が少なく生きられるような気がするのです。

たとえば、

現実的に東京での災害は、

地震か水害だと思うのですが、

東京で大地震が起きて、

東京中が被災地のようになった場合、

どこに身を寄せますか。

一次的な対処方法は自治体からの発信がありますが、

それ以後の1週間2週間をどう過ごせばいいのか、

どうしたら少しでもストレスを緩和できるのか。

そういう情報ってあまり無いですよね。

だからこそ、協調して凌いでいくことが必要で、

それには、自分が属するコミュニティが

多い方が安心だと思うのですが、いかがでしょうか。

様々なモノが値上がりしていますね。

自分の生活に関わることですから、

フトコロ具合を考えてしまいますよね。

でも、今日はあえて一歩引いて考えてみます。

今、いろいろ値上がりしている、ということは、

今までは、割りと安定していた、と言ってもいいのかな、

と思います。

それは、様々な業界で多くの人が、

いろいろ苦労してやりくりしていた結果、

安定していたと思うんです。

ニュースを見ていると、

為替や株価や先物取引など様々なものの価格が、

日々変動していて、

これが本当はモノの価格に被さってきていてもおかしくない。

それを、どこかの誰か、割りと多くの方々だと思うのですが、

それをコントロールして、

消費者の生活にあまり影響がない範囲にしていたんだと思うんです。

そうしないと他との価格競争に勝てなかった、

と想像するのです。

今回、

そのコントロールしていた、まるでダムみないな支えが、

一気に決壊したように感じるのです。

原価の値上がりもあると思いますが、

それと同時にやっぱり無理していたところもあると思うので、

そんな歪みが地震のように動いたんじゃないのか、

と思うのです。

なぜ、そんなふうに思ったのかというと、

僕らの子どものころ(昭和50年代)は、

毎年モノの値段が頻繁にあがっていたからです。

一番わかりやすいのは、

JR(当時は国鉄)の初乗り料金。

僕が物心ついたころは、大人が30円でした。

それが40円→50円→60円と毎年のように上がっていき、

いつの日か130円(関東圏)でずっと安定するようになった。

安定期に入ったときに、

僕は「なぜ値上がりしなくなったのだろう?」

と思っていたからです。

モノの値段は、

僕ら生活者からみれば、収入と支出の相関を、

考えなければならないと思うのです。

欧米では、

収入を守るために、

値上がりを容認する方向に進んでいるように感じます。

となると、

日本はどうするんでしょうね?

もしかしたらこの値上げラッシュは、

一時的ではないかもしれませんね。

今回は、ちょっと難しいが経済の話し。

東急と相鉄線が新線を開業させ、

新横浜を通って直通運転が始まった。

「この新線にどんな意味がありますか」

との問いに答える相鉄関係者の記事を目にした。

そこで言われていたのが、

「人口減少への対策」なのだそうだ。

これまで新しい鉄道が開業する場合、

人口増加での振興住宅地への乗り入れや、

時間短縮や利便性を求めたものがほとんどだった。

だからそのワードが聞きなれない言葉だった。

なんでも、

人口減少でこれ以上の沿線人口の増加はままならず、

それよりも、都心との時間を短縮することにより、

沿線人口の流出を防ぐ狙いがあるのだとか。

遠く離れた地方自治体が

人口減少に苦慮しているのはわかるが、

都心から通勤圏内の沿線がそんな危機感を抱えているとは

全く思わなかった。

この人口減少というワード。

どの業界も今後考えていかねばならない課題だ。

消費者が減る。

経済界にとってとても大きなネガティブ概念だ。

ニュースをみていると、

日本の経済は、ほぼほぼ右肩上がりを想定していて、

現状維持ではやっていけないのか?

という疑問さえ湧いてくる。

人口が減っていくという今後の想定を、

どのくらいしているのだろうか。

ただ新しい軸ができると、

そこに新たなお金の流れができるのも事実。

これからどんな展開になるのか、

ちょっと注目したい。

「そうだ 京都、行こう。」

というJR東海のキャンペーンがありますね。

今回は空也上人(くうやしょうにん)が主役です。

口から小さい僧侶が出ているかのような像を

見たことがありませんか。

痩せてますし、無表情ですし、

僕もちょっと怖そうに感じてしまいます。

うっすらと笑みを浮かべ、

ふくよかな雰囲気の奈良や鎌倉の大仏と比べても、

正反対な感じがします。

そんな像が、全国各地のお寺や施設にあるのですが、

それらが東京駅八重洲口に大集合しています。

と言っても、空調などの管理が難しい駅で、

歴史的な美術品でもある像を置くにはリスクがあります。

だから像をパネルにして並べているのですが、

その様子がこんな感じです。

この空也上人は、疫病が蔓延したときに、

それがおさまり世の中が穏やかになるようにと、

祈り続けたのだそうです。

また、橋を架けたり井戸を掘るなど、

市民の生活を支える活動をして、

多くの民衆から慕われたのだそうです。

なんだか、今の時代にもいてほしい存在ですね。

だから起用されたのでしょうか。

そんな背景を知ると興味が出てきませんか。

僕も、調べてそれを知りました。

だから、もう怖いだなんて言いません。

Jリーグが誕生してから30年が経ちました。

時の流れははやいですね。

Jリーグが出来るまでは、

日本サッカーリーグ(以下JSL)という

アマチュアのリーグがありました。

今でさえ、大勢の観客が入っていますし、

有名選手も多いですし、

日本代表戦もかなり盛り上がります。

でも当時は、

サッカーもマイナースポーツのひとつにすぎませんでした。

スポーツ新聞の記事は隅の方に小さく、

テレビ放送も全然ありませんでした。

僕は、Jリーグ誕生直前の日本代表戦を、

国立競技場で見ましたが、

1000人もいないんじゃないか、

と思われるほどスタンドはガラッガラでした。

JSLの試合も淋しいかぎりでした。

警告の累積で出場停止になった選手が、

スタンドで応援団と一緒に応援している、

なんて光景もあったそうです。

あのラモスさんも出場停止中にスタンドで応援して、

そこにサンバのリズムを持ち込んだところから、

読売クラブ(現東京ヴェルディ)の応援は

サンバを基調にするようになったとか。

でも、一番僕が印象に残っているのは、

明石家さんまさんです。

どういうキャンペーンを行っても、

競技場にお客さんが来なかったJSLは、

サッカー好きで知られる明石家さんまさんに協力を依頼します。

そして、彼が上半身裸になったポスターをつくります。

頼むさかい、

日本サッカーリーグの選手らに

満員の国立競技場で、プレイさせてやってや。

ファン代表/明石家さんま

というメッセージを添えて。

結果、満員にはなりませんでしたが、

4万人もの観客が国立競技場にかけつけました。

日本にプロのサッカーが根付くのか、

と言われた時期もありましたが、

Jリーグは蓋を開けてみれば、

チケットが手に入らないほどの人気の時期もありました。

この成長曲線はすごいと思います。

当時の川淵チェアマンをはじめとしたサッカー協会の熱量は、

新しいことを始める多くの人の希望になったのではないかと、

思います。

先日、UTMF(Ultla Trail Mt.Fuji)という

トレイルランニングの大会がありました。

走行距離 165.3km

累積標高 上り合計 7574m / 下り合計 7614m

制限時間 45時間

富士山の周りを走るレースです。

しかも、ほとんどが山を上ったり下ったり。

累積標高というのは、

レース全部で上ったトータルの標高差。

だから富士山2つ分ということになります。

僕も箱根駅伝の5区を走ったことがありますが、

それだって標高差864m。

正月に学生ランナーが上る箱根の坂よりも全然すごいんですよね。

もしかして、日本一過酷?と想像しちゃいますが、

一番過酷なレースはこれではありません。

そのレースに友人が出場しました。

最終的には43時間かかってゴールしたのですが、

43時間も走れます???

当然、歩いてもいい、

いや、疲労で歩かざるを得ないんですが。

いやいや、歩きでいいよ、って言われても、無理ですよね。

実はこのレース、

普通の社会人が結構参加します。

というか、数人のプロ選手をのぞいて、

学生か会社員です。

ランニングのインフルエンサーの女の子なんかも、

大勢走ったりしています。

そんなに走りながら、

月曜には普通に出社して働いてる。

ワケわかりません。

今年は約2400名が参加。

スタートが金曜でレースが約3日間。

さらに受付が木曜なので有給を2日使っちゃう。

たぶん月曜は休めないんでしょうね。

速い人は18時間ほどでゴールするそうですが、

速いとか遅いとか関係なく、

そこに挑戦しようとするところが尊敬です。

山道で泥だらけになり、

まともな食事も摂らず、あまり寝ることもせず、

昼夜走り(歩き)続ける。

全力で、精魂尽きるまで、そんな無茶な事をしながら、

実はそういう彼らが、ゴール後、一番の笑顔をつくり、

めっちゃ幸せそうにしている。

楽しく生きるって、実はそっちの方なんじゃないのかな、

なんて思ったりします。

あることがきっかけで、

今年から身体のことを考え始めた者が、

社内で数人いる。

糖分の多い飲み物を減らしたり、

野菜ジュースを飲むようになったり。。。

上手く野菜を摂る方法は?と聞いてきた者もいた。

まず、食べるもの、飲むものから見直すのは、

真っ当なこと。

人間の身体は食べたもので出来ているから。

他にも消化や吸収のことなどいろいろあるけど、

まずはできる範囲で行動してみるのが大事。

僕は知識があるわけではないが、

見聞きした少しのことで答えられることは、

惜しまないようにしている。

そんな変化をみていた昨今に、

ちょうど面白い話しを聞く機会をいただいた。

オリンピックで金メダルを獲った

小平さんのお話しだ。

レベルの高いオランダに2年間留学し、

様々な練習を取り入れたが成果が出なかった。

日本に帰ってきて知識人に相談したら、

「それは食生活だ」と言わた。

見直したら半年後から、

世界で敵なしと言われるほど勝ちまくった。

もちろん他の要素も絡んでのことだが、

そのくらい食生活というのは大事らしい。

他にも身体の姿勢が悪いと、

内蔵が圧迫され機能が落ちるから、

いい姿勢でいるのが大事など、

いろいろ教えてくださった。

食生活はついつい自分の好きなものをチョイスしがち。

かく言う僕もそのひとり。

でも、人間の身体は何歳からでも変えられるので、

「今さら」感を捨てて、

少しずつでもやれることをやろう。

なんだかんだ言って、

やっぱり病気にはなりたくないし、

不自由もしたくない。

健康寿命という言葉が浸透してきたが、

それを自分事として考える。

まず、一歩踏み出してみませんか。

日本代表が優勝したWBC。

大きく注目されましたね。

大谷選手の活躍はもちろんのこと。

不振だった村上選手をみんなが心配し、

決めるべきところで決めた決勝打。

ナイスガイだったヌートバー選手。

みんながマネしたペッパーミルパフォーマンス。

野球を見ない人も巻き込み、

すごく盛り上がりました。

これまでスポーツ観戦は、

コロナの影響でスタジアムに入れなかったり、

入れても様々な規制があったりで、

みんなで堂々と応援する空気に欠けていたように思います。

ようやく規制が緩和され、

日本代表の快進撃もあって、

マスコミも躊躇なく報じたのだと思います。

しかし決勝の日程が平日。

メジャーリーグの開幕前に無理やり押し込んだ日程は、

いかがなものかと思いました。

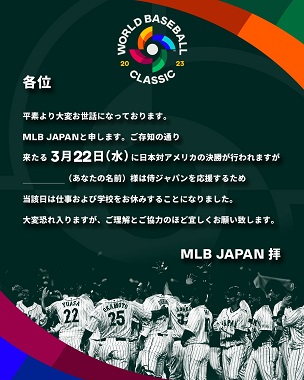

そこを逆手にとったメジャーリーグ(MLB)機構は、

日本が決勝進出を決めると、

こんな手を打ってきました。

仕事や学校で中継を見られない立場の人を援護射撃。

ユーモアとはいえ、

とても大胆だなと思いました。

誰もが知る商事会社では、

勤務時間での観戦を許可して、

大きなフロアでみんなでワイワイ観戦したそうです。

「どうせみんなスマホやパソコンで見るのだから、

ならばみんなで観戦しましょう」と、

偉い人が取材されていました。

ヨーロッパや南米では、

サッカーの大きな試合があると、

みんなが試合に見入ってしまうので、

経済が止まってしまうそうですが、

そういうことが日本でも起こるのでしょうか。

何はともあれ、

多くの人たちと思いを共有するということは、

そうたくさん機会があることではありません。

盛り上がった方が経済効果も上がるので、

そんな機会が増えた方が、

今後の経済にも良い影響があるのかな、

なんて思ったり。。。

マラソンを走った経験がある人は、

ランナーがどこでキツくなるかがわかっている。

また、応援がすごく力になることも知っている。

だから、マラソンの応援をするなら、

終盤のキツくなったところ。

そんな理由でみんなそこに集まってくる。

東京マラソンの場合は日比谷通り。

30キロを越えた最後の踏ん張りどころ。

特に、御成門から芝公園のあたりは、

エントリーしていないランナーが沿道に溢れ、

他とは違う熱い空間だ。

彼らは応援する楽しさも知っているから、

どんどん盛り上げる。

時には笑っちゃうくらい盛り上げる。

ちょっとしたバカ騒ぎ。

でもそれを見てランナーも気がまぎれたり、

元気をもらったりして、また前へ進む力になる。

自分たちの仲間だけでなく、

見ず知らずのランナーにもエールを送る。

走る者の痛みも苦しみもわかる。

そこを頑張る心境も理解できる。

同じ境遇を味わってるのに、

知ってる人知らぬ人なんて尺度はない。

さらに言えば、速いも遅いも、男も女も、

老いも若きも、国籍も民族も関係ない。

同じランナーとして、エールを送り、

そこで小さな交流が生まれ、

頑張ってる人を見て「俺も頑張ろう」と思う。

励ましたつもりが、応援してる自分も励まされてる。

そんな一期一会を楽しむのだ。

ランニングの世界っていいですよ!

競歩を見たことがありますか?

どのくらい速いかご存知ですか?

男子のトップ選手の歩く速さは、

20キロを1時間16~18分くらいなので、

女子のマラソン選手より少しだけ遅いくらいです。

だから一般の市民ランナーのほとんどは、

競歩選手にはかないません。

目の前で見たらきっとビックリすると思います。

日本の男子の競歩レベルは世界トップクラスです。

世界ランキングをみると、

上位20位のなかの半分が日本人選手になるほどです。

それなのに全然人気がない。

様々な競技のオリンピック選手が、

自分が金メダルを獲って人気競技にしたい、

という発言をしたりしますが、

強いのと人気があるのは別物なのです。

その選手たちが立ち上がりました。

たくさんのお客さんに見に来てほしい、と。

日夜、選手や元選手がオンラインで集まって、

様々な案を話し合っています。

どうすれば、多くの人が来てくれるのか。

そんなことがわかれば、

人気商売の世界にいる方々は苦労してないですよね。

でも、特筆すべきは、彼らはみんな仲がいいのです。

とても勝負の世界にいるとは思えないほど、

他愛のない話しで盛り上がり、笑いの絶えない愉快な仲間たち。

コアな陸上ファンを釘付けにしているのです。

日本一を決める大会でも、

選手たちで企画して場内実況を行い、

楽しい話題、面白い話題を交えながら、

観衆を楽しませようとしています。

また、連盟の役員のあいだにも、それを許す空気があるのです。

そんな世界に少しでも興味のある方は、

一度見に行くことをオススメします。

ただ難点がありまして、

それは、大会の数が少ないこと。

首都圏で行われる主要大会は、

元日に行われる「元旦競歩」ただ1つしかないことです。

まずは、人の目に触れる数を増やすことが肝心なのかな、

と思います。

青山学院の駅伝選手のように、

「炎の体育会TV」とかに頻繁に呼んでもらえるといいんですけどね。

そんな彼らの取り組みに、

どうかご注目をお願いします!

「走ったら0キロカロリー」という言葉がある。

市民ランナーのあいだで交わされる言葉だ。

走ったらカロリーが消費されるので、

そのあとたくさん食べても大丈夫だよね、という意味だ。

甘いものや脂っこいものをはじめ、

おいしいものはたくさんある。

好きなものを気兼ねなく食べたい。

数字を気にして少しずつ、ではなく、たくさん食べたい。

人間の自然な願いです。

ただでさえメディアやSNSには、

美味いものの情報があふれている。

食べたい!けれども身体のことも気になる。

そんな状況を解決するひとつの手段として

走るという選択をする人が意外に多い。

食べたいものをたくさん食べたいから走る!

僕の周りにもそういう人がたくさんいる。

かくいう僕も、甘いものが大好きだし、

レースのあとは開放感もあって、たくさん食べる。

最近は、そんな食べること大好き人間に向けて、

「もぐもぐラン」というランニングイベントもある。

美味いものが売ってるお店に向かって

みんなでランニングして、

そのお店で休憩がてらにパクリ!

次の店まで走ってはパクリ!

ランニングが出来て、おいしいものが食べれて、

おまけにカロリー気にならないなんて一石三鳥!

美味いものを食べるにはランニング。

みなさんいかがですか?

先日行われた大阪国際女子マラソン。

今回そのスポンサーのひとつがHOKAだった。

HOKAは最近注目されているシューズメーカーだが、

その広告がかなり際立っていて驚いた。

この大会は、

オリンピックを狙うエリート選手が多く出場する大会だが、

3時間7分というタイムをクリアした女性は、

誰でも出場できる。

ランニングを趣味としている女性には憧れの大会で、

彼女らは日々ここに立つために練習を重ねている。

HOKAはそこに目をつけた。

トップ選手を選ばず、

普通に働いている一般人の彼女らを広告に起用した。

各ランナーの住まいや職場の最寄り駅に、

そのランナーのポスターを貼った。

地元からの応援が力になるはず、と考えたからだ。

また、大阪の大きなターミナルには、

全てのランナー(250人分)の顔写真を載せた広告を展開。

各ランナーに1本ずつ名前が書かれたノボリが用意され、

沿道に立てられた。

川内優輝選手は「こんなのは初めて見ました」と語る。

この大会は参加基準のタイムが厳しいがゆえに、

ランナーにとっては出場することがステイタスになっている。

またレース後には、

高級ホテルでのレセプションに参加できるなど、

他の大会とは待遇がまるで違う。

今回この広告で、

さらに多くのランナーの心を掴んだのではないかと思う。

というのも、

エリート選手でもこんな取り上げ方は、なかなかされないからだ。

今、多くの大会で、

出場希望者の減少が顕著である。

ランナーの心をくすぐるアイディアが、

それぞれの大会で生まれてくると

人気も再び盛り上がってくるのではないだろうか。

「駒澤大学がなぜまた強くなったかわかりますか?

大八木監督が変わったからです」

青山学院大学の原監督はこう述べた。

正月の箱根駅伝。

大八木監督は、駒澤大学を2年ぶりの優勝に導いた。

だが駒澤は、それ以前の5年間、

箱根も含め他の駅伝でも全く勝てなかった。

どうして駒澤は強くなったのか。

大八木監督は、典型的なコワい指導者だった。

いや、今でもちょっと怖そうな印象が残る。

べらんめえ口調、リーゼント、福島弁。

近寄りがたい。

でも情熱は右に出るものがいないほど、とにかく熱い!

沿道で檄をとばしていたと思えば、

叫びながら選手の後を走ったこともあった。

選手を先導する白バイを見て

「白バイ抜け!」と選手に叫んだこともある。

以前はそれで結果が出た。

昔はそんな指導者が確かに多かった。

しかし低迷した。

そのあいだ、いろいろと試行錯誤したのだろう。

ここ数年、監督が柔らかくなった、という声が、

様々なところから聞こえてきた。

自分の顔写真が貼られたうちわを持って、

笑顔でファンに応える光景には、ファンも驚いた。

マスコミのインタビューでも笑顔が増えた。

元早稲田大学監督の渡辺康幸さんは、

「指導方法がガラリと変わって、選手の目線におりてきた」と

説明した。

マスコミを通してだが、

どのスポーツでも監督のカタチは変わってきているなと感じる。

指導者は年齢や経験を重ね、そこに結果がついてくると、

理論や信念が築かれる。

でも、選手はいつも若く新しい選手が入って来て、

否が応でもギャップが生まれ、自然に壁ができていく。

スポーツの指導がノウハウ化され、

多くの指導者もまた、

成果を出すために学び直していると聞く。

でも、つきるところやっぱり

「人間対人間」ということではないのかな、

という気がする。

箱根駅伝はこの2年間、

コロナにより沿道での応援自粛が呼び掛けられていた。

それが今回からOKになり、

沿道には多くの観衆がつめかけた。

コロナ前と比べると、

僕の感覚では若干少なく感じたが、

それでも沿道は選手を応援する空気で包まれた。

あのフリーザ様も現れた。

ただ他局のキャラクターなので、

カメラの画角に入らないような中継をする。

テレビ画面ではわからなかったかもしれない。

でもそういう明るい雰囲気は選手に伝播する。

市民マラソンを走った事がある人ならおわかりだろうが、

沿道のいい雰囲気は、必ずランナーを後押しするのだ。

また、観衆がいることによって、

注目されることを喜びに感じる選手も多いはずだ。

大東文化大学の真名子監督は、

「これだけ沿道に人がいるなかで走ることなんてないから!」

と選手を煽った。

こんな貴重な機会を生かさない手はない。

ここで全力を出さずに、いつ出すというのか。

その選手の表情から何かを感じ、

沿道の観衆は、またパワーを送る。

そんな好循環が蘇ったことが、

ファンとしてとても嬉しい正月でした。

この写真は世界中で有名になりましたね。

日本代表が挑んだ戦いは、世界を驚かせました。

しかし、強豪相手に勝つには勝ちましたが、

でも全然ボールが持てなかったり、

実力差はまだまだあるのだと感じました。

一方で、ゴール前で無暗にシュートを打つのではなく、

相手を見れる落ち着きがあったりと、

成長を感じさせるところも多々ありました。

今回は番狂わせがとても多く、

その要因は、

・普段より日程が過密だった事

(予選リーグを通常16日間でやるのが12日間)

・普段6月開催なのがシーズン中の12月に開催された事

・この時期でもカタールは真夏の気温で

強豪国が多い欧州との気温差が激しい事

などと言われています。

しかし、新興国と強豪国との差は、

確実に小さくなってきているのだなと感じました。

その象徴のひとつが、日本代表ではないでしょうか。

前回のロシア大会は、

「ロストフの14秒」と言われるカウンターでベルギーに敗れました。

壮絶な負け方で、多くの人の胸に今も残っていることでしょう。

また、今回W杯開催地のカタールと言えば、

1993年のドーハの悲劇を思い出す人も多いでしょう。

今でも語り継がれる悲劇のシーンです。

そのどちらもグランドにいたのが、

今の監督の森保さんです。

精一杯の声を張り上げて今にも泣きだしそうな表情で、

試合後のインタビューに答える森保監督を見ていると、

この人の胸には、

そうした過去の経験が幾重にも積み重なっていて、

その全てを消化してそこに立っているのだろうなと、

想像してしまうのです。

サッカーの代表監督という仕事は、

神経を削がれる仕事のなかでも最たるものと言われます。

目標には届かなかったものの、

森保監督の挑戦は評価を得たと言えるでしょう。

ただこれが、単に勝った負けたの話しではなく、

挑戦することの価値と尊さが理解されてほしいと、

僕は思います。

路面電車って、のどかでいい。

この迅速化、効率化が望まれる世の中で、

ゆったりと時間が流れている感じがして、

とても好き。

かといって、生活圏にあるわけではなく、

僕が前回乗ったのは数年前。

来年8月、

宇都宮で路面電車が開業するらしい。

新規開業は、なんと75年ぶりなのだそうだ。

でも高度成長期に、

車線を取ることで交通渋滞の要因とみなされ、

増えてきた車に邪魔者扱いされて、

徐々に姿を消していった背景がある。

一方、

CO2の排出量や老人の免許返納の問題などでも、

徐々に見直されているのだそうだ。

宇都宮のその沿線には大きな工場がいくつかあり、

勤務者にそれでの通勤を推奨している。

また、地域の住民へも

バスやマイカーからの転換を呼びかける。

なんでも富山では、

JRを廃線にした路線を路面電車にしたところがあるそうで、

富山駅でのアクセスや、

既存の路面電車との乗り入れを見直したところ、

廃線するはずのものが、一転黒字化したそうだ。

乗客1人あたりのコストは、

他の交通機関に比べ、

バスや路面電車が安いと以前聞いた事がある。

もしこれが成功すれば、

時代が逆に進むかもしれない。

いやむしろ、

カーボンニュートラルのことを考えると、

ようやく時代が路面電車に追いついたのかもしれない。

先日、ラリージャパンが行われた。

日本では12年ぶりの開催なのだそうだ。

僕はモータースポーツファンではないので、

詳しいことは、その筋の人に聞いてほしいのだが、

とても気になるシーンがいくつかあったのでそれを紹介する。

週末、その中継を見ていたのだが、

ラリーに出走する車(ラリーカー)に

若葉マークがついているのを見つけた。

ドライバーは、

人間技とは思えぬテクニックの持ち主なはずなのに、

なぜ初心者を匂わせるマークがついているのか?

と不思議に思ったのだ。

聞くところによると、

ドライバーの多くは国際免許を持っている。

しかし、国によっては、

国際免許が発行されない国があるのだという。

その場合、ラリーが開催される国の教習所に行って、

その国の免許を取らなければならず、

免許取りたてのドライバーは、

そのマークが必須なのだとか。

ラリードライバーに若葉マークとは、なんとも微笑ましい。

もうひとつ気になったのは、

ラリーカーが信号待ちをしていたことだ。

ラリーは公道で行われる。

「スペシャルステージ」と呼ばれる区間で

タイムトライアルを行い、

その速さで順位を競う。

ただ、スペシャルステージの間には、

リエゾンと呼ばれる移動区間があり、

その区間もちゃんと走らないと完走したことにはならない。

そのリエゾンは、

その国の交通法規を守らなければならず、

一般車と一緒に街中を走るのだ。

そこには信号待ちもあれば、渋滞にハマることもある。

ついアクセルを踏み過ぎてスピード違反になることも、

ラリーで傷ついて車両不整備で警察に止められることも、

過去にあったのだという。

そんな逸話を聞くと、なんだか滑稽で、

ちょっと親近感が湧いてきた。

次回は現場で見てみたいと思うようになった。

マラソン大会が戻ってきました。

これまではコロナ禍で、

多くの大会が中止や延期を余儀なくされていました。

経済活動を取り戻そうという空気のなか、

ようやく大会開催も関係者の理解を得られ、

復活の兆しをみせています。

でもひとつ困った現象が現れています。

参加者の伸び悩みです。

どの大会も、なんとか大会を復活させようと、

多くのスタッフが尽力しています。

コロナ前よりも「感染対策」という、

とても重い任務がひとつ増えました。

その障壁をクリアして、

ようやく開催にこぎ着けたところの参加者減。

やるせない思いをしているスタッフの、

ガッカリ感が容易に想像できます。

そんな状況をみた、

あの川内優輝さんが立ち上がりました。

自らSNS上でアンケートを行うなど、

理由の調査を行いました。

それには10000人もの声が集まり、

大きな話題になりました。

それをみたランニング系ウェブサイトが

インターネットを使って詳細な調査を行うと、

3万人を超える回答が集まりました。

コロナ禍では、開催を表明していた大会が、

感染対策の難しさや関係者の理解を得られず、

やむなく中止に追い込まれるケースが相次ぎました。

それを経験したランナーが、

トラウマのように申込みをひかえていたことも

アンケートで浮かびあがりました。

また感染対策が運営側の負担になり、

参加料が値上がりしたことも、

もうひとつの要因であることがわかりました。

この問題は早々に解決できる事柄ではありません。

ですが、大会開催のために、

何か負の要素を取り除こうとした川内優輝さんらは、

コロナ最盛期のままだった

大会実施のガイダンスの改訂を訴えました。

統轄する陸上競技連盟がこれに反応し、

すぐにその改訂を行いました。

そんな背景もあって、

大会を開きたい関係者の意思が、

徐々に現れはじめています。

ランニング好きのみなさん、

再び走りだしませんか。

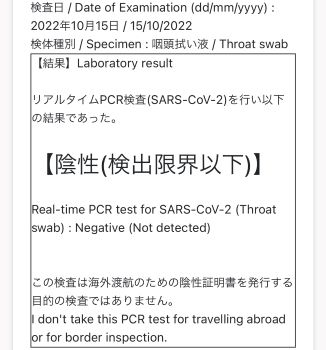

この前の土曜日にPCR検査を受けました。

日曜日のマラソンに出場するためには

陰性でなければならないという規定で、

主催者側が用意したものでした。

参加費にも含まれています。

ランナー受付の会場に検査コーナーがあり、

自動的にそこに通されて

ランナーが必ず検査を受ける段取りでした。

入口で液体の入った小さな容器を渡されます。

その時に容器に貼られたQRコードが読み取られ、

自分の個人情報とリンクします。

検査官に持っていきます。

検査官に口を開けるように言われ、

長い綿棒のようなもので喉の奥の粘膜をこすり取られます。

容器の液体にそれを溶かし、

蓋をして、またQRコードをピッと。

だいたい10秒ほどで終了。

検査というより粘膜の採取という感じでした。

初めてだったので少しドキドキでしたが、

かなりあっさりと終わりました。

数時間後に登録してあった僕のアドレスにメールが来て、

結果が伝えられました。

くわばらくわばら。

でももしこれで陽性だったら、

マラソンに出場するのが叶わないどころか、

出社も外出もできなくなってたんですね。

安堵とともに、ちょっとこわいなと思いました。

電話をしながら、

ペンで幾何学模様を描いたりする人っていますよね?

実は僕もそうなのですが。(汗)

あれって、半分無意識なような気がするのですが、

どう思いますか?

と言っても、同じような事をする人にしか、

この思いはわからないでしょうけど。

週末に、

子どもがぬり絵をするコーナーに僕はいたのです。

一心不乱に色を塗っている子どもたちを見ていました。

あの集中力はどこからくるんでしょうね。

ペンで塗る、という作業って

なんか本能のような気がするのです。

そういえば、僕も描きだすと止まらない方でした。

大人が疲れるほど、子どもがたくさん遊ぶのは、

身体を活性化させて抵抗力免疫力などを身につける

本能的な作業なのかな、

という気がしていて。。。

それに似た作業で、

あの集中力は、

継続的に何かを処理する能力を育む作業のような

気がするのです。

勝手な推測ですが。。。

冷めた目で見ると、

ぬり絵は、大人が子どもをおとなしくさせる道具、

と言えなくもないですが、

一途に何かに集中する子どもはかわいいです。

そんな子どもたちを見て、

思考を巡らせていた週末でした。

エリザベス女王。

フルネームは、

エリザベス・アレクサンドラ・メアリーと言うそうだ。

先日お亡くなりになり、大きなニュースになった。

96歳と高齢ながら最近まで公務を続けていた。

若い頃から「国のために尽くす」と発言したり、

大戦中は皇族の待遇を捨て、

一般人と同じように訓練を受け軍に従事した。

そんなことがテレビで紹介されていて、

その熱さと芯の強さに驚いた。

個人的な意見だが、イギリスという国は、

ロックを発展させたり、サッカーを普及させたりと、

めちゃくちゃエネルギー溢れる印象がある。

かつてはフーリガンと呼ばれるサッカーファンがいて、

世界のどこまででも、

愛するチームを追いかけて行く熱狂ぶりだった。

今でもワールドカップが開かれると、

一番多い来訪者はイギリス人と言われている。

そのイギリスのサッカーの応援歌には、

女王陛下を崇める歌詞まであるのも面白い。

愛され方もすごいなと思ってしまう。

僕が女王陛下で最も印象に残っているのは、

ロンドンオリンピックの開会式。

ジェームスポンドが宮殿に女王を迎えに行き、

上空を飛ぶヘリコプターからスタジアムへダイブするシーン。

あれは、センセーショナルだった。

日本ではできないでしょうね。

過去のオリンピックと比べても、

一番印象に残ってる開会式だ。

その出演交渉のとき、

女王はすぐにOKを出したのだとか。

エンターテイナー的な思考もお持ちで、

女王の求心力は、

そんなところにも現れている気がした。

夏休みを利用して海外に行った友人がいた。

これまでは、帰国便に乗る前の72時間以内に

検査を受けて陰性を得る必要があった。

陽性になると予定の便では帰国できなくなる。

旅行者は、休みをフルに使って

ギリギリまで旅をしている人が多い。

帰国後にはすぐに仕事が待っていて、

それに穴をあけるわけにはいかない。

だから彼らは是が非でも陰性がほしいのだ。

祈るような気持ちで結果を待つのだという。

なにしろ、海外ではマスクをしていない人が多く、

自分に症状がなくても、

うつされているのでは?と疑心暗鬼になる。

もうヒヤヒヤものである。

旅行中に感染した人がこんなことを話していた。

規定の期間自主隔離をして、それが明けた日にすぐに検査をした。

検査場によって、結果が出るまでの時間が違うので、

すぐに結果が出るところで行った。

検査後すぐに帰国便の予約をした。

結果が出る数時間後に帰国便があったのだそうだ。

しかし、また陽性判定で、予約を次の日に変更した。

次の日、また陽性で、さらに翌日に変更した、、、

というのを繰り返し、

5日目でようやく帰国便に乗れたのだと。

その人は会社員ではないので、

会社から怒られることはないが、

それでも仕事に支障が出たことは言うまでもなく。。。

制度もだんだんゆるやかになるようだが、

それでもコロナ前とは比べものにならないほど、不自由だ。

いつになったら気兼ねなく海外に行けるのか。

感染症って酷ですね。

市立船橋高校の「市船ソウル」が話題になりましたね。

これは同校の吹奏楽をやっていた子が作曲した曲の名前です。

残念ながらその子は若くして亡くなってしまったのですが、

その曲をスタンドで演奏したところ、

不思議と得点する機会が多く、

チャンスの時の応援曲として定着したのだそうです。

市立船橋高校は、この夏久しぶりの出場で、

なおかつこの曲が出来てから初めての甲子園ということもあり、

マスコミでも取り上げられました。

実は、市立船橋高校のように、

独自の応援曲を持っている学校は意外に多いのですが、

そのことはあまり知られていません。

学校によっては何曲も応援曲を持っていて、

それを聞きたいというファンもいます。

SNSでは、曲名や歌詞、動画、

その学校のレパートリーなどがシェアされていて、

応援だけでも楽しめる情報がたくさんあがっています。

また、それとは別に吹奏楽そのものにも

注目している人たちもいます。

甲子園の常連校には、

習志野高校や大阪桐蔭高校、愛工大名電高校など、

吹奏楽の全国大会で上位に入る学校も多くあります。

そういうファンは、スタンドでも吹奏楽の近くに席をとり、

大迫力の演奏を堪能しているようです。

あの広い球場に響き渡る音量ですから、

それはすごい迫力だと思います。

数年前には、甲子園の常連校同士でホールを貸し切り、

応援曲の演奏会を行ったほどの人気ぶり。

大会が100年も続けば、

様々な文化が付随して発展しているのがよくわかります。

応援に限らずSNSでは、

ファン同士で様々な情報がやりとりされています。

でも、マスコミで報道するのはホントにごく一部。

SNSは様々な面を見せてくれるので、

スポーツ観戦でも

欠かす事のできないものとなっているのです。

先日、ウルトラマラソンに出てきました。

ウルトラマラソンとは、

42.195kmを超える距離のマラソンのことです。

この大会は、

夕方6時に横浜をスタートして、

朝6時までに箱根湯本にゴールしなければならない。

コースは箱根駅伝とほぼ同じコースを60km走ります。

僕はランニング仲間に誘われたのですが、

そのコースが参加動機になったのは言うまでもありません。

また、以前より夜通しの大会に参加したい、

という希望もあったので、

多くを考えずにエントリーしました。

この大会はあくまで競技ではなく、

走ることを楽しむのが目的。

だから、順位も記録も競いません。

道路の交通規制などはなく、

日常生活のように歩道を走ります。

信号は必ず守る!

地域の人たちや、すれ違う人たちに気を使う!

というのがお約束。

普通の大会と比べて、とってもゆるいんです。

でも、スタート地点に行ってみてビックリ!

参加者がなんと200人!

陸上競技って速く走ること。

陸上部出身の僕は

そのことに疑いすら持っていませんでしたが、

長く走ることに価値観を感じている人が、

こんなに多いとは思いませんでした。

これは発見でした!

僕らの仲間は全部で7人。

まとまって箱根を目指します。

そのうち5人が主婦。

それも40代と50代と60代。

なんと、この人たちが走る走る。

いずれも陸上経験が無いのに、

陸上経験者の男子2人(僕を含む)を差し置いて、

軽快に走るのです。

フルマラソンを超える距離なのに、

まともに練習していなかった僕らは、

さすがに全身痛いところだらけ。

やはりマラソンは、ポテンシャルではなく、

習慣の競技ってことを痛感しました。

また、主婦は備えがすごかった。

彼女らは様々な薬を携行していて、

「ツバつけとけば治る」的な僕らの体育会系思考を、

やんわりとダメ出し。

マラソンにはまだまだ僕らが知らない文化があるのだなと、

感じました。

痛い身体にムチ打って、

なんとか朝6時ギリギリに箱根湯本にゴール。

もうウルトラは勘弁ですね。

それが率直な感想です。(汗)

酒匂川の橋から見た朝焼けがめちゃくちゃきれいで、

しばし身体の痛みを忘れるほどでした。

日本時間16日から世界陸上が始まります。

選手の活躍はもちろん注目ですが、

今回はMCの織田裕二さんにも僕は注目しています。

1997年から始めて25年。今回が見納めになるからです。

織田さんは、以前は陸上が嫌いだったそうです。

学生時代はテニスをやっていて、

走るっていうのは、それぞれの競技の練習の要素じゃないか!

と思っていたそうです。

それに、陸上って才能がある人の集まりでしょ!

とも。

でも、走りの技術を磨かなきゃ戦えないことを知ったり、

また、選手個々にも様々なストーリーがあることを発見して、

のめり込んでいったのだそうです。

中継を多くの人に見てもらうには、

陸上を知らない人にも

その魅力を伝えなければなりません。

でも、未経験だからこそ、様々な発見があり、

未経験だからこそ、陸上を知らない側からの言葉が出せる。

だから多くの共感を得られたのだと思うのです。

中継が25年も続いたのは、

そうした織田さんの貢献度が

とても大きいんじゃないでしょうか。

日本陸上競技連盟は、

彼を表彰すべきだと僕は思います。

陸上=織田裕二と思っている一般の人も、

少なくないかもしれません。

本当にお疲れ様でした。

さて、気が早いですが、

ポスト織田裕二は誰なんでしょう。

おそらく俳優かタレントだと思うのです。

武井壮さんや綾野剛さんが、

陸上をやられてたのは有名な話しですが、

でも、前述の理由から、

僕は違う人物じゃないかなと思っています。

陸上経験のない人。

自分の言葉で陸上を語れる人。

やっぱり好奇心旺盛な人。

そんなところが人選のポイントのような気がします。

さて誰になるでしょう?

次の世界陸上までのお楽しみですね。

先日、全日本大学駅伝の予選が行われた。

それを勝ち抜くと、11月の全国大会に出場できる。

愛知県の熱田神宮から三重県の伊勢神宮までを、

テレビ朝日系で放送される駅伝だ。

大学駅伝というと、

箱根駅伝を想像する人がほとんどだろう。

正月なのでテレビ視聴者数も多く、

プロモーションにもお金をかけていて、

そのやり方もとても上手い。

日本テレビは秋ごろから何度も事前番組を放送し、

スポーツニュースでも一年を通じて選手の動向を追っていて、

その力の入れようが伺える。

でも、箱根は実は関東の地方大会なのだ。

全日本大学駅伝は、コースは違えど、

上位を占める大学がだいたい箱根と変わらない。

それなのに、注目度に雲泥の差があるのは、

やっぱりおかしいのである。

地方大会の人気が、全国大会を上回ってしまっている

という珍現象。

ならば全国大会を応援しようと、

ここに記すことにした。

冒頭に紹介したその予選は、ライブ配信された。

その配信は明らかにテレビ番組のクオリティで、

実況やインタビューは

テレビ朝日のアナウンサーが務めていた。

それなら録画放送かBS局でもいいので、

テレビの電波を使って放送したらどうだろう?

と思えるのだ。

でも過ぎたことだ。それは来年に期待しよう。

さて、11月に放送される全日本大学駅伝。

この大会の面白さは、

後半まで順位が目まぐるしく変わるところである。

前半でほぼほぼ順位が見えてくる箱根駅伝と違い、

ハラハラドキドキの展開が最後まで見逃せない。

全8区間のなかで、

最後の7区、8区の距離が長く、

そこにエース級の選手を持ってくる大学が多く、

まさに手に汗握るクライマックス。

先行逃げ切りの箱根駅伝に対し、

逆転に次ぐ逆転の全日本と言っても過言ではない。

中継時間はちょっと長いが、

もし面白い駅伝を見たいなら、

ぜひともオススメする。

8階のオフィスまで、毎朝、階段で上がってます。

エレベータに乗れば一瞬ですし、

乗りたくない理由があるわけではないのです。

身体を動かす機会を増やしたいのと、

これだけ長い階段って、

身の回りでもなかなか無いので、

使わないのがもったいないと思ったのです。

実は、僕も腰が重い方で、

習慣を定着させるまでかなり苦労します。

そういう場合は、

毎日の歯磨きのように、

日常のなかに取り込んでしまう方が

最もラクなんじゃないかと思ってます。

そうして始めて2年くらいが経ちました。

でも上には上がいて、

僕は朝だけ使うのですが、

弊社のTさんは毎回上り下りする度に階段を使っているようで、

頭が下がります。

朝の階段は違うフロアの他社の方々も多く、

みなさんも何か目的があるのでしょう。

たまたま、朝に階段の手前で同僚に会うと、

僕と一緒に上ろうとする人がこれまで何人もいました。

「俺もやったるでぇ」という心意気が見え隠れします。

重い腰を上げるのはしんどいです。

習慣化するならなおさらです。

でも、いろいろやってみたなかで、

その秘訣はなにかな?と考えたところ、

「誰かと一緒にやる」か「日常のなかに組み込む」か、

だと僕は思います。

偉い先生は言います。

何歳からでも身体は変えられる、と。

でも、

「重い腰を上げる方法」の方が知りたい、

というのが僕らのホンネなのかもしれませんね。汗

スポーツが好きなので、

ほぼ毎日スポーツのニュースを見ています。

見ないとなんだか気持ち悪いですし、

気になって寝れないです。苦笑

平日なら、

報道ステーション、NEWS 23、news zero、

などを見ています。

好きな人なら理解してもらえると思うのですが、

スポーツ好きは、スポーツニュースの「はしご」をするのです。

特に贔屓(ひいき)のチームや選手が勝ったりすると、

何度もそのニュースを見て悦に至るのです。

だから、スポーツ好きは、

各テレビ局のスポーツニュースの時間が

インプットされているのです。

友人知人に聞いてみると、

みんな同じことをしていました。

そんな事を考えていたら、

フツフツと疑問が湧いてきました。

なんで、スポーツのニュースは、

ニュース番組の中にあるんだろう。。。

関係者に聞いたワケでもなく、

何かで調べたワケでもないですが、

いろいろ考えての僕の想像は、

ニュースだけだと視聴率が獲れないから、

というところに行きつきました。

スポーツを扱うことで数字を上げよう、

という予想です。

あの日経新聞にもスポーツ欄があるように、

スポーツはニュースの一部と捉えられていますが、

スポーツ報道なんてものは、

あまり生活には必要ないものです。

(↑スポーツ好きにあるまじき発言。大汗)

でもテレビ局としては、

数字が獲れるコンテンツとして、欠かすことはできない。

ただ、目ぼしいスポーツが無い日というのもあるので、

独立した番組にはできない。

ニュース番組で扱えば、

尺の長短も変えられるし、

大事件のような時間がたっぷり必要なときには、

スポーツコーナーを潰せばいい。

そんな緩衝材的な扱いができて、

使い勝手がいいのでは?と想像するのですが、

いかがでしょうか。

どなたか、意見を聞かせてください。

真意は全くわかりませんが。。。

すっかりネット通販全盛の時代になりました。

でも、ネットでは買いにくいモノってありますよね。

パソコンやスマホの画面だけでは、

判断できないものが。。。

たとえば衣類。

色、素材、サイズ感。

見て、触って、身に着けて、、、。

そうしないと使えるかどうかわからない。

好みだけじゃなく、

似合う、似合わない、という問題もある。

靴だってそうだし、意外とそういうものってあるのです。

だから、実際に商品を見てみたい。

実物を確認してから買おうと、

お見せに行ってみるワケです。

でも昨今の情勢は小売店に厳しい。

戻らないインバウンド、

ウクライナ情勢、

中国のゼロコロナ政策、

それに伴った円高、物価高。。。

その他、感染対策や脱現金化、

レジの無人化も一般的になってきて、

小売店には受難な時だと容易に推測できます。

お見せに行こうとすれば、

店舗の数が減っていたり、売り場面積が縮小していたり。

シャッターを下ろした建物が、

今や東京でも多いことに気づきます。

さらに、

ピーク時を外すとお客さんも少なかったり。

混んでる街も鬱陶しいですが、

閑散としてるのもどうかと思いますよね。

そういえば、

買い物って誰かと一緒に連れだって、

「これっていいよね」

なんて言いあったりするのが楽しかったりしますよね。

そうした楽しみも縮小していくのでしょうか。

佐々木朗希投手が完全試合を達成しました。

次の登板日にも、あわや2週連続か、という好投でした。

完全試合は28年ぶりというレアな出来事。

オリンピックの金メダル以上に貴重な機会です。

そんなシーンを見てみたい!

そう思う方々がいるかもしれませんが、

これはなかなか楽しめないんじゃないかと

僕は思うのです。

一般的に、

野球をみに行って楽しいのは、

ヒットを打った!ホームランを打った!得点が入った!

というシーンがあるから盛り上がると思うのです。

でも完全試合というのはその逆で、

ヒットもホームランも出ません。

そう、完全試合はつまらない試合なんです。

観戦に行ったら、

応援しているチームが守備をしている時には、

トイレに行ったり、球場グルメを買いに行く時間ですよね?

ピッチャーを見に来た、という人ならともかく、

注目する人が多くないんです。

そういうところを逃さないようにしているのは、

僕らのような野球オタクくらいなんです。

3イニング目くらいに、

「あれ?朗希、打たれてないね!」と気づくのです。

「投球数どのくらい?」

「まだ期待するのは早いけどね~」

というような会話から始まるのです。

そして6イニング目くらいからソワソワしはじめ、

7イニング目くらいに、

「あれあれ?これマジであるんじゃない?」

「まだボール、キレてるよ!」

と、だんだんドキドキしていきます。

野球オタクではない人が、

周囲からの噂で「え?そうなの?」と気づくのは、

この頃からです。

8イニング目くらいで、

「まだ球速落ちてないね!」

「バッター全然タイミング合ってないよね!」

9イニング目には、

相手チームの応援に来た野球オタクまで、

「ちょっと悔しいけど、がんばれ朗希!」と言い始めます。

球場全体が異様な雰囲気。

そんな雰囲気は、なかなか味わえません。

ヒットやホームランが出ないのをつまらない、

と思うかもしれませんが、

それを「もしかして?」と思えるのも野球の楽しみ方のひとつです。

そして、そういう9イニングの積み重ねを得ているから、

完全試合のその瞬間に感動するのではないでしょうか。

野球の楽しみ方ってたくさんあるんですよ!

ヤロスラワ・マフチクという人がいます。

僕が注目している陸上選手のひとりです。

彼女は東京五輪の走高跳で銅メダルを獲りました。

ウクライナの人です。

ロシアがウクライナに侵攻して、

多くの人が戦火に巻き込まれています。

アーティストや文化人、スポーツ選手も例外ではありません。

マフチクは空爆が始まると、

自宅から地下施設に避難。

とても大会やトレーニングのことを

考えられる状況ではなかったそうです。

街が攻撃を受けるなか、

室内陸上の世界選手権に出場。

車でベオグラードまで2000kmの距離を3日かけて移動し、

その大会で優勝しました。

空爆の戦闘機に怯え、

銃を持った兵士から隠れ、

そんな極限状態のなかで、

ベストパフォーマンスを発揮するとは、

どういうことなのでしょうか。

当たり前だったことが当たり前ではなくなること、

生活が滞ることは、

辛うじて想像できます。

しかし戦争の悲惨なところは、

秩序がなくなること。

剣や銃を上回るルールは無くなってしまいます。

何かのバランスが崩れれば、人が人を疑い、

銃口を突きつけられれば冤罪を着せられる。

そんな状態にならないように、

早い終結を祈るばかりです。

前々から予想されていたことではありますが、

各スポーツ競技団体の予算が減っているそうです。

東京オリンピックは自国開催だからと、

各団体に多くのスポンサーがつきました。

それで強化費が捻出でき、好成績の要因にもなりました。

ですが、今年はそのスポンサーが離れていき、

どの競技団体も苦労しているのだと聞きました。

大きな大会でメダルを獲ると、

選手がもらえる報奨金の額も、

今年は軒並みガタ落ちだそうです。

最近のオリンピックで好成績をあげて、

世間からの注目を集めた競技は、

メディアの露出度が増えました。

その勢いを上手く使っている競技もありますが、

そうではない競技もあります。

やり方が上手い団体は、

SNSや動画配信などを駆使して、

低予算ながら、その認知度アップを着々と進めています。

SNS時代ならではと思うのは、

その競技のファンやインフルエンサーが熱を持っていて、

周りから競技を盛り上げていっている事例があることです。

これからは、

その差が徐々に出てくるんじゃないかと思うのです。

さらに言えば、

認知度に対してのライバルは、

もはや他競技ではなく、他の娯楽です。

そこも意識しなければなりません。

競技間で連携してしまうのも一案だと思います。

今、コロナによって試合が行われていない競技、

何も手を打ててない競技がちょっと心配です。

15回目を迎えた東京マラソン。

世界記録を持つエリウド・キプチョゲ選手が優勝した。

彼は日本のことを「マラソンが好きな国」と形容する。

世界中を見渡しても、

こんなに多くの大会があり、

ランナーが多い国も珍しいのだろう。

東京マラソンが行われるようになって、

日本ではランニング人口が大幅に増えた。

賑わいのある都内の中心部でも

ランナーを目にするようになった。

「この世界をランニングワールドにしましょう」と

普段から口にするキプチョゲ選手。

来日してから大会までの間、

おそらく多くの市民ランナーとすれ違ったに違いない。

そんな市民ランナーを見て彼はどう思ったのか、

ぜひとも聞いてみたい。

ランナーが増えたことで、

ここ数年変化していることがある。

テレビ中継では、トップランナーの勝負を伝えているが、

最近のマラソンの注目点は、

実はそこだけではなくなってきている。

ランニングのインフルエンサーが注目を集め、

陸上競技を観戦しないランナーにとっては、

そちらの方がアイドルなのである。

とても近い存在を意識しているので、

気軽に写真撮影に応じ、

多くのマラソン大会に顔を出す。

時には楽しい企画を披露し、

ランナーの心を鷲掴みにしている。

沿道からの声援に必ず応えるのは、

トップ選手にはないことだ。

決してテレビには映らないが、

YouTubeやInstagramを見渡すと、

そんな投稿が山ほどある。

今後、マラソンを楽しくしていくのは、

彼らではないのかと思えるほど。

バイタリティ溢れる彼らの活動を、

見逃さない手はないと思う。

女子のカーリングが銀メダルを獲った。

国際カーリング連盟のSNS(英語アカウント)を見ると、

日本チームの話題のときだけ、

いいねの数が格段に多い。

楽しそうにカーリングをする彼女たちに、

僕ら日本人だけでなく、

海外の人たちも好印象を抱いたのだろう。

女子の日本代表チームは、

ロコ・ソラーレというクラブチーム。

国内予選を戦って日本代表の座を勝ち取った。

ロコ・ソラーレの試合を見ていると、

勝つために最大限の力を出すには、

チームがどういう状態であればいいのか、

ということにすごく注力していると感じる。

ポジティブに取り組むことこそが、

最も良いパフォーマンスを発揮できる

という強い意志があるのだろう。

快進撃とその笑顔で世界中を魅了した。

準決勝では、スイスと対戦した。

予選リーグ8勝1敗と絶好調の相手だ。

その試合後のインタビューが胸に刺さった。

「私たちのアドバンテージは、予選リーグで、

他のチームよりもたくさんのミスや劣勢を

経験できてることだったので、

何点取られても驚くことなく冷静に試合ができた」と。

この言葉に僕は驚いた。

いつも笑顔でいることの裏には、

こうした信念があったのだ。

この活躍に、

日本カーリング協会の公式YouTubeも大きな注目を集めた。

全12回累計で47.3万回もの再生数を記録した。

権利の影響で試合の映像が流せないにもかかわらず、

こんなに数字が上がるのは異例なのだそうだ。

彼女たちの影響で、

カーリングをやりたいという子どもたちは確実に増えるだろう。

競技の普及に底辺の拡大は必要不可欠だ。

ただ、カーリングやりたいという人を受け入れる環境が、

なかなか無いのが日本の実情。

でもやってみたい人、多いのでは?

この潮流、生かさなきゃ勿体ない。

今日は2月4日です。

立春です。

春です! 春! 春! 春! 笑

あ、失礼しました。汗

いや、寒いのが苦手なので、

単純に春が待ち遠しいのです。。。

寒さを逃れるために、

いろいろ小細工をする毎日です。

「今年の冬は特に寒くない?」

って毎年言ってます。汗

早く、温かくなってほしい。。。

北京オリンピックが始まりました。

ニュースで現地からのレポートを見ると、

寒そうで、見ているだけで凍えそうになります。

氷点下5度を下回るってことも言っていましたし、

スキーやスノボの会場あたりでは、

もっと寒いのでしょうね。

オリンピックと言えば、

暑い、いや熱い魂を持つ松岡修造さんが、

東京から北京入りすると思うのですが、

北京の寒さと、どっちが勝つんでしょうか。

(それより東京の気温が下がらないかと心配しますが。。。)

そうそう!

自宅の近くに早咲きの河津桜があるのですが、

先日1輪咲いていました。

寒さも、もう少しの辛抱ですかね。

新年初日の朝礼で、

今年も駅伝のことが話題になりました。

そのときに触れた群馬という地名に対して、

「群馬と箱根とどういう関係があるの?」という問いが、

朝礼後に僕のところにありました。

あ~、そこまで認知度が無いのか~。。。

と、ちょっとガッカリしたのと同時に、

これは教えてあげなければ、、、と説明をした次第です。

箱根駅伝の前日の元日に、

社会人(実業団)の日本一を決める駅伝があるのです。

その開催地が「群馬」なのです。

選手のほとんどが箱根駅伝の経験者。

オリンピックや世界選手権の日本代表選手も多く出場し、

実力的にも箱根よりレベルが高いのです。

過去には、あの柏原くんも、大迫くんも走りました!

なのに視聴率も認知度も箱根より低く、、、(大汗)

「え、それってテレビでやってるの?」

という意見まで聞かれました。。。(泣)

まだまだアピールが足りないのですかね。。。

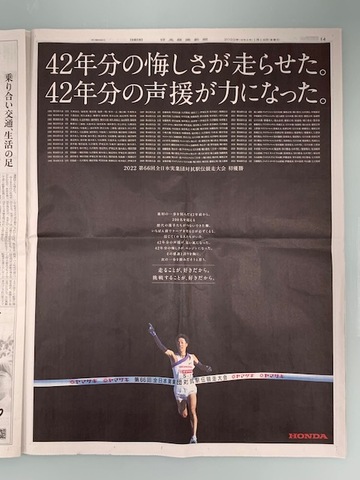

今年優勝したのはHONDAでした。

出場42年目で悲願の初優勝でした。

そんな思いの丈が現れたものが

1月14日の日経新聞に載っていました。

力の入れ方がおわかりでしょう。

お正月は、

箱根もいいけど群馬もね!

ぜひとも、覚えておいてください。

「無駄なくらい歩いた方がいいですよ」

と僕は思ってます。

というのも、

以前見たNHKスペシャルで、

人間の身体の仕組みのことを解説していました。

そのなかで、

病気で入院している患者さんは、

歩くことができなくなると、回復力が劇的に下がる

と言っていました。

歩くことができないと、

筋肉や神経などの運動機能だけでなく、

消化器、循環器など生命維持のシステムが

活性化しなくなる、と仰っていました。

身体の健康を考える場合、

栄養を摂取する方だけに目がいきがちですが、

その栄養を生かすシステムも重要なわけで、

ちゃんと機能するようにしていかないといけない、

ということなのでしょう。

この年末年始、弊社は親睦企画があって、

歩くことが注目されました。

僕は身体を動かすことが好きですし、

動かせない場合、逆にそれがストレスになる方です。

でも、それをキッカケに万歩計をチェックするようになって、

ランニングする日と、普段の日との差が、

こんなにも大きいのかと気づけました。

普段の日が全然動けてない(汗)

ちょっと驚いてます。

俯瞰してバランスが取れればいいとは思いますが、

僕にとっては老いて歩けなくなるのが最も怖い。

だから、いい気づきが得られたと、

ちょっとニンマリしています。(笑)