先日、ブログに関してステキな出来事があった。

以前このblogを担当されてたcozyの話。

その日、cozyさん宛に1本の電話がかかって来た。

すでにcozyさんは定年を迎えられていたので、その旨を伝えると

お相手はcozyさんのblogを読んで直接お話しがしたかったとの事。

連絡先を伺い、cozyさんに連絡をとった。

この電話のお相手というのが、有名なドラマーでTV出演もされていた方で、

この方の事をcozyさんが2009年のblogで熱量高く記事をご覧になり、

社に連絡をくださったという事らしい。

時を越えて、憧れだった人と一本のblog記事から接点が生まれるってスゴイですね。 blogってステキやん!

最近思った事だが、

パッと見ただけで、「この荷物の量だと入る」とか

「この棚はこの隙間にピッタリ入る」とか、

いわゆるシンデレラフィットと言われる事を多く経験する。

食材もレシピで何センチに切るというのを見て、

パッと切るとちょうどのサイズだったりする。

これはデザイナーとして養われた空間認識能力の副産物なのか?

とついつい思ってしまう。

......それとも、ただ家事に慣れただけなのか(^^)

次回予告、「頭部スカイツリー、ノンオイルフライヤーを買う」の巻

奥さんが退院して、早いもので4ヶ月が経ちました。

今までろくに家事をして来なかった私でしたが、

最近料理の腕がめきめき上がり、

今では奥さんからもお褒めの言葉をいただく程になりました。

と言っても、凄いのは私でなく「cookpad」や「クラシル」などの

レシピサイトの充実。

材料の分量が細く記載され、調理工程は動画で確認。

作った事のない料理でも、それなりに作れちゃうのが良い。

ただし動画を見て、工程を確認しながら料理するので、

すごい時間がかかってます。

22時くらいから料理を始めて、4〜5品できる頃には

もう2時、3時。

できれば、日を跨がずにその日のうちに終わらせたい(笑)

お世話になってるレシピサイト

【クラシル】

https://www.kurashiru.com/

以前やっていて、忙しさから中断していたもの。

それが「マインドフルネス瞑想」。

それを思い出し、年も新たまったので昨日から再開しました。

私が利用しているのが、「ココイマ」さんのYouTubeチャネル。

寝る前に、布団に入って行う「寝ながら瞑想」系で

瞑想導入へ誘ってくれる内容なのだが、

「ココイマ」さんの声が優しく、すごく心地いい。

瞑想をすると思考が整理され、心が落ち着いていく気がします。

興味がある方は、是非「マインドフルネス瞑想」をお試しください。

「ココイマ」さん

https://www.youtube.com/@kokoima

text by 赤様

お正月の風物詩、箱根駅伝。

今回100回目を迎えました。

優勝した青山学院は、

強くなったのがこの10年ほどのことで、

さらにその10年くらい前から、

プロ選手を何人も輩出している野球部の強化をやめ、

陸上部に強化の重点を置いたのだそうです。

僕が学生の頃は、

お正月のスポーツといえばラグビーで、

箱根駅伝はあまり大きな話題にはなりませんでした。

それが今では、

陸上に興味がない人でも注目するようになり、

この変化は陸上をやってきた人間にとっては

驚くばかりです。

その背景には、

番組制作者の意図があったのだそうです。

箱根駅伝はスポーツ中継ではなく、

エンターテイメントという観点で、

番組を作ってるのだと聞いたことがあります。

カメラのフレーミングを工夫したり、

スポーツ中継ではほぼ使わないクレーンを

使った映像を見せたり、

選手の家族や恩師を取材して秘話を紹介したり。

選手と、並走する車に乗る監督とのやりとりは、

他の駅伝では見られません。

この車は中継されて無い時代からありましたが、

テレビはその様子も素材として利用しました。

これができるのは、

選手1人がおよそ1時間走ることと、

参加校が約20チームと少ないので、

その時間が捻出できるのです。

各選手のエピソードやレース展開の模様、

これまでのドラマがこと細かに説明できることも、

箱根駅伝の魅力のひとつになっています。

また、

秋から様々なPRを段階的に行なったり、

機運を盛り上げる手法も素晴らしく、

深くハマればハマるほど、

その仕掛け作りの上手さが見えてきます。

さらに、

日本に住む外国人陸上記者も、

世界最大のロードレースイベントだと、

海外に向けて驚きを持って発信しています。

箱根駅伝好きのアイドルや有名人が

近年増えてきたのは、

そんな理由があるように思います。

今年の夏、ふと災害で「ライフライン」が

ストップした時のことを考える機会があった。

水、食料などの備蓄はあるが、

もし『冬』にライフラインがストップしたら、

極寒の夜をどう耐える?という不安が残った。

そこで、防災グッズの観点から、以前から気になっていた

アレを速攻で購入した。

アレとは「魔法瓶ブランケット LUGH」

冬の車中泊でも暖房無しで寝られるという代物。

実際に使ってみると、これがすごく良い!

就寝時、このブランケットを使っていているのだが、

掛け布団要らずでこれだけでOK!しかも体に掛けた瞬間から暖かい。

12月で上着はTシャツで眠る事だってある。

これは、間違いなく、私の今年のベストバイ!

ただ、これを災害の夜に使うことが無いようと切に願います。

先日、犬を連れて公園に散歩に行った。

白ポメが「大福」で、茶ポメが「小麦」。

2匹と楽しく散歩した帰り道...、

途中にある1軒の居酒屋さんが気になった。

いや、店頭に掲げてある看板がたくさん

増えていることが気になった。

お店の存在は以前から知っていたのだが、

いつも犬を連れているので、詳細までは分からなかった。

興味深く看板のひとつを見ると...

「ブートジョロキア」「キャロライナ・リーパー」「スコーピオンキング」など、

有○ゼミの激辛チャレンンジグルメに出てくる香辛料がたくさ〜ん!

『もう激辛パラダ〜イス!!!!』

まさか、こんな近所にステキなお店があったとは!

まさに灯台下暗し!

今度は、犬を家に置いて単独でお邪魔したいと思います!

「居酒屋BAR 赤えんま byママの店」さん

先日、水曜のブログ担当のローディさんとアルバイトのO崎君と連れ立ち

激辛ラーメンを食べに行きました。

事の発端は、インターン生のために制作した、

僕の卓上ネームプレートを見たO崎君が

「激辛好きなんですか?」聞いてきた事だった。

(このネームプレートのおかけで、結構インターン生たちと

コミュニケーションが生まれているなぁ。)

話を聞くとO崎君も激辛好きと言うことで、一緒に激辛ラーメンを食べに行くことになった。

向かったお店は、神田駅近くにある「カラシビ味噌らー麺 鬼金棒 神田本店」さん。

こだわりの唐辛子スパイスと香り豊かな山椒の痺れ油(カラシビ)が

やみつきになります。

私の注文したのは、「カラシビ味噌らー麺」に「カラ鬼増(200円)×2」

これが「カラ鬼増(200円)×2」のトッピングです(笑)

うまい!クセになる!!!!(完食)

...まぁ、こういう事でもないと親子ほど歳の離れた子と、

一緒に食事をする機会もないなぁ...と思い

「激辛料理食べまくり隊」を立ち上げました(笑)

今はまだ、私とO崎君のふたりですが、

現在、隊員を絶賛募集中です(笑)

よろしければ、お声がけください!

では、また!

クラウドファンディングサイト「Makuake」で

応援購入したチタン製の箸「KAGUYA」が、先日届いた。

購入時は単純に「金属製の箸って、オモシロイかも」って感じだった。

ところが、実際に使って見ると「チタンの程よい重量感」「手に馴染み、しっくりとくる感じ」がなんとも心地良い。

(個人の感覚による、個人的感想です。)

しかも、竹を模したデザインで見た目も楽しい。

いつの間にか、「KAGUYA」で食事を摂るのが楽しみになっていた。

ただ食べ物を器から口へ運ぶだけの道具が、材質や意匠の違いだけで

「こんなに印象が変わるのかと」と正直驚きもした。

「嗚呼、これが一生モノね!」

木の箸なら経年劣化するが、チタン(金属)なら、ずっと使っと使えそうだな。

この先、割箸など使い捨ての箸を使わず、「KAGUYA」を使えば、

これも「SDGs活動」につながるのかなと思う。

今後、こういった「見る・使うだけ」で幸せになれる厳選した「モノ」に囲まれ、

お気に入りの「モノ」に感謝しながら生きていきたい。

今回の「モノ」

先週の水曜未明の話。

眠りについてしばらくすると、

「明日、宝くじを買いなさい!」という声が

どこからともなく聞こえた(気がした...)

(こ、これがよくある夢のお告げってやつ?)

と思い、翌日ロト6を1,000円分買ってみました。

購入の夜が抽選日だったが、その日は敢えて結果を見ず、

翌日、当選確認をしてもらうために宝くじ売場を訪れた。

抽選券を店員に手渡し、それ機械に読み込ませると

抽選結果がモニターに映し出される仕組みだ。

息を飲んでモニターを注視していると

なんと「あたり」という赤い文字が現れた!

マジで「夢のお告げ」じゃん!と思い

ドキドキしながら横にある当選金額に目を移す......

「1,000円」...

そりゃ、確かに宝くじに当選したけれど...

1,000円使って1,000円当たっても

行って来いじゃないですか。

これが「夢のお告げ」パワーなの?

最後に当選くじと引き換えに店員から渡された

「当選1,000円」と書かれたれたレシート。

その場で丸めて捨てました!

ブログ用に写真を撮っておけばよかったな。

もう「夢のお告げ」は信じない(笑)

優れたネーミングは、購買意欲を掻き立てる。

これをパナソニックのテレビ「画王」以来、久しぶりに体感しました!

実は私は、クラウドファンディングサイトをよく見ます。

理由は、クラウドファンディングを

利用したビジネスの動向を調査するため。

プロトタイプの市場調査を兼ねたケースや、

ユーザーの声を直接集めたりするケース。

また開発費や販路が無く、賛同資金を得て商品化...と

いろんな思惑で各社出品しているんだろうなと

思います。

そして数あるプロダクトの中で、今回気になったのがコレ!

はっきり言って、ネーミングにやられました。

「ひつじのいらない枕」

今更感満載で申し訳ないですが

うまいネーミングです。

枕自体も即寝落ち感がハンパないです。

今回の「モノ」

株式会社太陽

「ヒツジのいらない枕 -ブラックレーベルIII-」

text by 赤様

先日まで行われた世界陸上。

ハンガリーの首都ブダペストが会場だ。

テレビを見ていると、

遠くから観客席を映した映像には、

日の丸があちこちで揺れていた。

遠く離れたそんな異国の地でも、

日本からの観戦客が多いことが窺えた。

でもしばらく見ていると、

アップで撮られる人は限られた人なのでは?

と思えてきたのだ。

同じ人たちが何度も映ったのだ。

テレビの作り手のことを想像すると、

ファンの表情を伝えて

場を盛り上げようとする意図は、

容易に理解できる。

日本選手がスタート位置に立った時、

その瞬間に、それを応援する日本人の表情は、

テレビ的にはとてもありがたい。

だから、そんな高揚感が伝わる絵がほしい、

と僕は想像したのだ。

なぜそう思えたのかというと、

その日本人が僕の友人たちだったからだ。

僕らのSNS上では、

「あっ!また映ったよ!」

という会話が何度も行われ、

そのたびに大いに盛り上がった。

その回数は、少なく見積もっても

9日間で40回を上回るだろう。

そこで、

どうしてその友人がたくさん映ったのかを

考えてみた。

1.どの国の人か、ひと目でわかること。

国旗を持ったり、シャツを着たりして、自分の国をアピールしていること。おそらくカメラマンは様々なシーンを予め想定していて、そんな人たちがどこにいるかを探しているのだと思われる。

2.明るい、楽しい、またはエールを送っている事が視覚的にわかること。

やっぱりテレビ的には盛り上げたい。見ている僕らも楽しんでる人たちを見る方が楽しい。高揚感がより多く伝わるほうがスポーツ観戦の醍醐味として大事だから。

3.同じような立場の人があまり多くないこと。

国立競技場でサッカー日本代表を応援しても、同じような人が多ければ、映る可能性は下がる。

こんな分析なのだがいかがだろうか。

あとひとつ外せないポイントとして、

カメラマンの好み、というのがあるのだが、

これは被写体側からはコントロールできないので

分析外とする。

これらのことを考慮すれば、

僕らもたくさんテレビに映れるかもしれないので、

どこかで試してみてはいかがだろうか。笑

個人的には、

今度その友人と会うときに、

どんな会話になるのかが、

今からとても楽しみである。

毎回「モノ」について語り、

「モノ」を紹介するブログを書いている私ですが...

「モノ」の管理や片付け、掃除や捜索に

膨大な労力や時間を費やすのが嫌になり、

「ミニマリスト」におれはなる!!!!

半年前に心に誓いました。

それから少しづつモノを減らし、ようやくベッドやタンスなど、

大物を廃棄するタイミングを迎えました。

改めて「モノ」を見ると

1回しか使わなかった「モノ」

そんなに欲しくないのにノリで買った「モノ」など

大量の不要な「モノ」に囲まれていたなぁと痛感します。

不要な「モノ」がなくなり、生活が少しでも快適になると期待しつつ。

<今回の逸品>

ぼくたちに、もうモノは必要ない。-断捨離からミニマリストへ-

佐々木 典士(著)

text by 赤様

真夏を迎え、

各地で花火大会が行われています。

コロナ禍で中断していたものが復活し、

大いに賑わっているようです。

しかし、今年も行うことを断念したところもあるようです。

その理由のひとつが人手不足。

警備の人手が確保できないのだそうです。

僕らの生活を見返してみても、

小売業や飲食店の人手不足は実感しますよね。

飲食店に入っても、注文してから配膳されるまでの時間が、

長いなって感じることがよくあります。

人手不足による閉業も多いというニュースも目にしました。

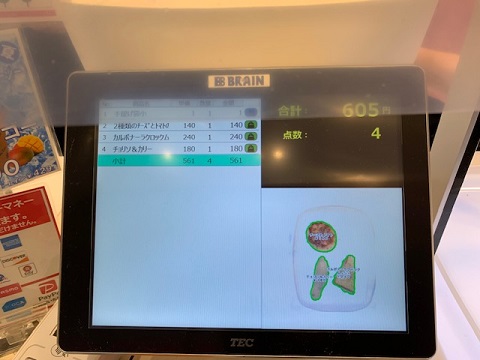

先日入った飲食店では、

配膳ロボットが右に左に大活躍していました。

コロナで飲食業界から人材が離れたとはいうものの、

都会でもこれだけの人間がいながら、

何かバランスがおかしいのでしょうかね。

労働環境か、はたまた賃金なのか。。。

先日テレビのニュースで、

ニューヨークではラーメン1杯2900円というレポートを見ました。

今、ハンガリーに行っている友人は、

経由地フランクフルトで朝食15ユーロ(約2300円)もしたそうです。

コロナによる行動制限が緩和され、

多くのインバウンドが来日しています。

日本を選んだ理由が、日本は物価が安いから、

という人が多いと聞きました。

やっぱりもう少し値上げが必要なのかもしれませんね。

実はわたくし、お酒が大好きでした。

とくに退社後、健康のために会社から一駅歩き、

「乗車する駅のコンビニのイートインコーナーで

缶チューハイを1本呷って電車に乗る」というのが

平日のルーティーンでした。

私は完全に、運動の後は「スポーツ飲料」よりも、

やっぱ「アルコール飲料」だよね派でした。

しかしライフスタイルが劇的に変化し、

健康的な生活を余儀なくされたわたくし...。

なんと今では、帰宅後に機能性ノンアルコール飲料を

嗜んでおります。はい。

昔なら「ノンアル」なんて考えられない...と思ってましたが、

健康「志向」となり、「思考」が変わると「嗜好」も変わりました。

特に毎日飲んでいるのが、

「【GABAが記憶力を高めるのに役立つ】

あしたを想うオールフリー」

あした(将来)を想うと、

今から記憶力を高めておかないと(笑)

サントリー

【GABAが記憶力を高めるのに役立つ】

あしたを想うオールフリー」

今年、エアコンが2台お亡くなりになりました。

連日、自室ながらサウナのように吹き出す汗...地獄です。

さて、エアコンの無い生活を強いられると

改めてエアコンの素晴らしさを実感します。

私が小学生の頃(昭和50年代半ば)は、

30度を超える日など数日しかなかったはず。

当時はまだエアコン(クーラー)を入れると、

軟弱者扱いをされ「自然の風が一番だ!」的な風潮があった気がします。

また小学校の教科書なんかで、

エジプトのカイロの気温が40何度とか書いてあるのを見ると、

気温が体温を上回る暑さってどんなんだろう、一度は体感したい...

と子供心に思ったりしたものだった。

それから数十年後、

まさか日本で気温が体温を上回る暑さを体感することになるとは!

36、7度の気温が当たり前のようになっている昨今、

常に命の危険にさらされています。

このまま温暖化が進むと、日本も連日40度を超える

非常に深刻な状況になるだろう。

そうなるとエアコンは、もはや単なる空調機器ではなく、

「命を守るマストな道具(家電)」と言えるだろう。

嗚呼!エアコン買って良かった!

取り付け工事が早くて良かった!

エアコン、サイコー!

前回は「食(栄養素)」の記事を書きましたが、今回は調理の話です。

自分で家事をする事を余儀なくされた、ここ数ヶ月。

最初は何も分からず苦労していたが、最近少しずつ進化しているなと思います。

家事の中でも、特に大変なのが毎日の食事。

料理だけでも結構時間が割かれ、タイパが悪すぎ。

そこで考えたのが、「日曜の夕方にまとめて作れば楽かも!」作戦。

梅雨の時期なので、作り置きには冷凍だろうと思い

「タッパーを6個購入」

最初は知恵がないので、まとめ炊きしたご飯を

6個タッパーに冷凍保存。

だが「おかずも一緒に冷凍保存すれば、

レンチンですぐに食べられる」

ことに気付きさっそく調理。

お徳用大パックの味付け肉を焼いて、ご飯と一緒に冷凍するだけ!

こうして、現状の定番「プルコギライス」が完成

しかもタッパーには、蓋にエアー弁がついているので

蓋をしたまま温めが可能!

これにより、「タイパとコスパが格段に向上!」

タッパー、サイコー!

ビストロシェフ 角中 600 / 角大1000ブラウン

今日は当初予定していた話ではなく、別の話です。

いつものジジイネタではなく、時事ネタです。

何かというと...「吉野ヶ里遺跡の「謎のエリア」と呼ばれる場所で、

弥生後期の新たな墓が発見」!

もともと吉野ヶ里遺跡には、

弥生時代後期(邪馬台国の時期)の墓は

見つかっていなかったのだが、

今回発見された石棺墓は

まさに邪馬台国の時期ど真ん中なのだそうだ。

小学生の授業で習った「邪馬台国と女王卑弥呼」。

一体「邪馬台国」どこにあったのかと

ずっとモヤモヤしていたが、

突然ここにきて「ここです」と比定される可能性が

出てきたから大変です!

その石棺墓の中から何が出てくるのか?

「親魏倭王」の金印や「金銀錯嵌珠龍文鉄鏡」が

大量に出土するかもしれない。

いやー、もう古代のロマン爆発ですよ。

「邪馬台国」が、近畿に行って大きくなってヤマト王権になったのか?

はたまた、ヤマト王権に滅ぼされて統合されたのか?

まだまだ古代の謎は残ります。

果たして「吉野ヶ里遺跡=邪馬台国なのか?」

しばらくは、「吉野ヶ里遺跡」から目が離せない!

(注)あくまでも個人的意見ですのであしからず

テレビ番組「推しといつまでも」やアニメ「推しの子」など、

色んなメディアで目にする「推し」。

ニュースの街頭インタビューでも、たびたび「推し活」が取り上げられていますね。

【推し活】自分が推しているアイドルや俳優、キャラクターなどを愛でたり応援したりする活動のこと。

...というわけで、「推しを1日愛でてみた」です。

私の推しはこちら!

バーン!「阿修羅像」!!

もはや、説明不要な仏像界のアイドル・三面六臂の阿修羅像ですね。

推しと外出

推しとランチ

推しと食後のスイーツ

...すごくシュールですね(^^)

以上、私の描く「推し活」でした。

『和の心 仏像コレクション 極』 株式会社ターリン・インターナショナル

カプセルトイ 1回300円

「知命」とは、いわゆる《「論語」為政の「五十にして天命を知る」から》50歳のこと。

要するに「ゴールデンウイークに50歳半ばのおじさんが、

30年振りにプラモデルを作ってみた」というお話です。

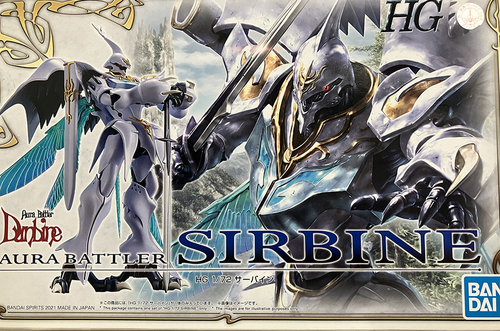

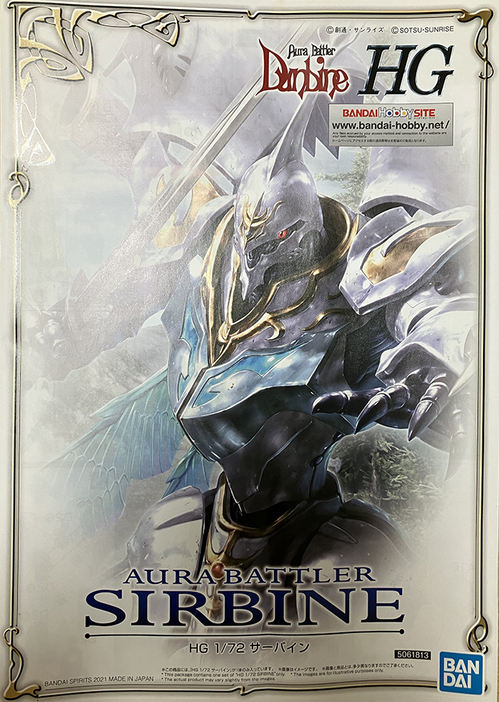

今回制作したのがコチラ!

「聖戦士ダンバイン New Story of AuraBattler DUNBINE」に登場する

「サーバイン」というオーラーバトラーです。

最近のプラモは細かいカラーパーツに分かれ、

ほぼ塗装要らずで組み上がります。(すごいです!)

パーツ数も多く、細やかな造形と抜群の可動域!

中学の時に作ったガンプラとは別物と言って良いほどのクオリティ。

そして、違っていたのはプラモだけではなかった...。

大人の指になり、細かいパーツが掴みにくい。

さらに老眼でランナーの数字やパーツをはめる穴が見えないなど、

かつてなかった逆境に立ち向かうが...。

四苦八苦しながら、ようやく完成!

この素晴らしい造形美!さすがプレミアムバンダイですね。

以上、まだ「天命を知らない」おじさんのGWでした!!

プレミアムバンダイ(ホビーオンラインショップ)限定

HG 1/72スケール サーバイン

『聖戦士ダンバイン』より、

バランバランの白き秘宝と謳われるオーラ・バトラー"サーバイン"をHGシリーズで完全新規造形で再現。

最新フォーマットによる造形とギミックを再現し、出渕裕氏描きおろしの新規シールドが付属。

私の自宅から自転車で20分位の所に「しょうぶ沼公園」という、四季折々の花が楽しめる公園があります。

5月中旬あたりから、その名の通り「しょうぶ」が見頃を迎えます。

ところで、なぜ「しょうぶ」と平仮名でずっと書いてるかというと、

「菖蒲」と漢字で書くと「あやめ」か「しょうぶ」かわからなくなってしまうからです。

僕は関西出身の東京暮らしなので、【菖蒲】という漢字を見ると

「近鉄菖蒲(あやめ)池遊園地」と「堀切菖蒲(しょうぶ)園」を連想します。

...「あやめ」と「しょうぶ」...どっちやねん

【国立】 「こくりつ」と「くにたち」ぐらい分かりにくいわ...

なぜ、同じ漢字で読みが違うのか。

そもそも、なぜ似てる花に同じ漢字を当てたのか...

ややこしくてしょうがないですね。

さらに見た目が似た「かきつばた」っていうのも......

(何が違うのか)疑問に思い、Google先生に尋ねてみると...

見分けるポイントは、花びらや葉の形状、自生地だそうです。

どの花もこれからが見頃。

これで私も「違いの分かる男」になれました。

2008年8月8日に、赤様の代打でブログを書いて以来2度目の登場となります。

(旧HN:うにゃ様)新HN:頭部スカイツリーでございます。

もう、あれから約15年ですか......時の流れは早いっすね。

そんな私は、近年ミニマリストへの憧れを強く持っています。

青島文化教材社

「スーパーサウンド『呼び込み君』ミニ」

スーパーなどで耳にする「ポポーポポポポ♪」というメロディでおなじみの「呼び込み君」が音声付きミニトイとして登場!

本物のディテールを手に取りやすいサイズで再現、中央のボタンを押すとあのメロディが鳴ります!

また、顔を文字パネルに交換することができ、シールを貼ることでシーンに合わせたメッセージを表示させることができます!