金曜日の最近のブログ記事

どうも頭部スカイツリーです。

早いもので、今年のブログも今回が最後になりました。

光陰矢の如し。

本当に今年もあっという間の1年でした。

思い起こせば、年始に今年こそは!と

計画を立てるも

未達を繰り返してばかり‥。

来年こそは達成できるよう、

今年のうちから下準備を始めよう!!

どうも頭部スカイツリーです。

先日とあるSNSで、地方にお住まいの方と

お話しする機会がありました。

話の中で私が都内の会社に勤務していると知ると、

その方は「東京というと、神保町のカレーを一度食べてみたいのです」

と仰いました。

神保町のカレー...まさに弊社の近所のカレー店がそれで、

その方にとっては夢見る"神保町のカレー"であり、

私にとってはふだん昼食で食べる"神保町のカレー"です。

まぁ、私も最初に神保町でカレーを食べた時は

"神保町のカレー"と思いましたが(w)

日常的に食すと、"神保町のカレー"も"普通のカレー"になるんですね。

慣れてくると、何事もおざなりになる。

まさに初心忘るべからず!で、

すべてのモノ、コトにいま一度感謝のこころを!!

どうも頭部スカイツリーです。

私、コーヒー好きでして、とりわけお湯を注ぐだけで

飲めるスティックコーヒーが手軽でお気に入りです。

日中はスティックコーヒーを4〜5本(杯)。

朝・夕食後はペットボトルのコーヒーをマグカップに1杯いっぱい

...とコーヒーまみれな日常を送っています。

ところが、最近の物価高と申しましょうか。

今まで499円で購入していたものが100円値上がって599円に!

なんでしょうね、この100円違うだけで気軽に飲めなくなる感じ...。

チョコレートも同様だが、日用品がどんどん高級品化していく流れ。

もはや、気軽に1杯飲んでハブアブレイクとは言いづらい...。

どうも頭部スカイツリーです。

早いもので前回の免許更新から5年が経ちました。

いつものようにはがきが到着し、

内容を確認すると...

web事前予約?

マイナンバー一体免許?

キャッシュレス決済?

もう知らない事だらけです。

免許更新に限らず、世の中IT化が進み

本当に自分から情報を取りにいかないと

情報が入って来ないのだと改めて実感。

もうPC、スマートフォンがないと

何事も進まないのね...

先日、一時期話題の「レンジ調理器」を購入しました。

焼く、炒める、煮る、蒸す、炊く、温めるの「1台6役」で、

レンジで魚が焼けるという優れモノらしいです。

というのも、買ったが良いがタイミングが合わず

まだ実際に使用していません。

ただレンジで焼き魚が調理できるというのは

かなり魅力的です。

グリルの大変な掃除も、焼き魚シート要らずで

ただ魚の切り身を容器に入れて「レンチン」するだけ!

温まったら(焼き上がったら)、容器のまま食せば

洗い物も減るという夢の調理器。

ああ、早く使いたい!

text by 赤様

夏の甲子園が盛り上がっています。

酷い暑さはしんどいですが、

あの、ギラギラした夏の日差しと、

観客の雰囲気が好きで、

以前はよく観戦に行ったものでした。

振り返れば、

前回、甲子園に行ったのが、

早実の斎藤佑樹と大阪桐蔭の中田翔が対戦した試合。

その中田翔が先日引退を発表し、

斎藤佑樹は熱闘甲子園のキャスターで、

時の流れを感じます。

それからは、

甲子園への熱中度が一段落して、

選手もだんだんわからなくなってきています。

でも、先日中継を見ていてふと思ったのは、

甲子園って、知ってる選手がひとりもいなくても、

なんでおもしろいんだろう?ということ。

概ね、スポーツなんて、

注目する選手が見たいから観戦することが多いもの。

でも、甲子園はそうではない。

それは、

選手の気持ちの起伏がすごく伝わってくるからなのかなと、

想像するのですが、いかがでしょうか。

ほとんどの選手は、

3年間で1度その土を踏めればいい方です。

でも甲子園のスタンドには、常連客が多いです。

おそらくファンの多くは、そんなところに魅了されて、

通ってくるのではないかと思うのです。

昔は夏になると毎年のように

航空会社の「沖縄キャンペーンソング」が

T Vや街で流れていた気がする。

まるで、夏の風物詩のように。

それがいつの頃からかパッタリ聴かなくなった。

航空会社が展開した『沖縄キャンペーン』は、「リゾート」

「マリン・レジャー」「青い空とビーチ」などのイメージを打ち出し、

日本国内の他地域と異なる沖縄の魅力をアピールし、

誘客に一役買っていたと思う。

『沖縄キャンペーン』は沖縄が返還されてまだ数年という

1980年代初頭から2010年代頃まで展開されたようだ。

確かに2010年代になると沖縄のイメージも定着し、

キャンペーンもその役割を終えたのかもしれない。

しかし無くなるなると寂しくなるのは世の常...。

夏休みにはオリオンビールを片手に、

当時のキャンペーンソングを聴きながら

脳内で沖縄を満喫するか(笑)

どうも、頭部スカイツリーです!

この季節になると、いつも思い出す

子供の頃の風景があります。

それは"半ドン"の下校風景!

夏休み直前の土曜のお昼。

午後から休みだという開放感と

心なしか町に漂うワクワク感の中を下校するシーン!

朝起きた時からの休みとは違い、

学校のチャイムが鳴ると同時に

スイッチが切り替わったようにはじまる休み...。

古き昭和の慣習と郷愁が相まって、

なんとも言えないエモい気持ちになりますなw

どうも頭部スカイツリーです。

前回、5月31日開催の花火大会について

記事をアップしたんですが...

荒天のため、まさかの中止に!

ゲリラ豪雨の発生しやすい時期を避け、

梅雨入り前の比較的天気の安定した時期を

選んでの開催だったのにまさかの

2年連続の中止。

来年こそは、たっぷり花火を堪能できたらいいな!

どうも、頭部スカイツリーです。

先日、新しく友達になったご夫婦に誘われ、

マザー牧場へ出かけました。

初めて訪れたマザー牧場は、

菜の花が咲き乱れ久しぶりに癒されました。

ただ車椅子を押しての急勾配の上り下りは

キツかったですw

また機会があれば、出かけてみたいと思います。

どうも、頭部スカイツリーです。

奥さんが通うリハビリ施設で、

奥さん同士で仲良くなり

先日、2家族で食事に行った。

この介護生活ももうすぐ2年になるが

やっと同じ境遇の友人ができた。

その方は、バスの運転手をされていて

また異業種の興味深い話も聞けた。

この歳になって新しい友達ができるというのは

新鮮でいいもんだな〜

ちょっと前のことだが、単身某焼肉食べ放題のお店に行った。

そこは、某4大名物などが有名で何度か行ったが単身では

初めてだった。

開店直後のため、すぐに席に案内されたのだが

その席が6人掛けのファミレス席!

6人席におひとり様...

あまり気にしないよう食べ放題に集中するのだが、

やはり周囲の目が気になる

きっと、みんな思ってるんだろうな...

お前が行くのは、「きんぐ」じゃなくて「ライク」だろうって

結局おひとり様で制限時間いっぱいまで、食べ放題を満喫してしまった。

次は絶対誰か誘うようにしよう!

どうも、頭部スカイツリーです。

2025年もスタートして、はや2週間が経った。

毎年思うことなのだが、体感的な時間経過が年々早くなっている。

ついこの前というと、若い頃は1週間とかせいぜい1ヶ月くらいだが、

この年になると、半年から10ヶ月頃前までは、ついこの前の範疇である。

とにかく、1日、1ヶ月、1年が早い。

ついこの前テレビで見たのだが、

年をとるにつれて時間経過が早く感じるのは、

日々の生活に「ときめき」が足りないから...だそうだ。

人は、今まで経験したことがないことをやっているときは、

それが強く意識に残って時間が長く感じ、

反対にやり慣れていることばかりをしていると、時間の長さが気にならなくなり、

アッという間に時が過ぎたように感じるのだそうだ。

要するに「時間がアッという間に過ぎ去ってしまった」と感じるのは、

日々の生活に、新鮮味がなくなるから。

今年もスタートしてまだ2週間ちょっと。

ときめきを求め、何かスタートしてみようかな!

どうも!頭部スカイツリーです。

今日は「我が家の犬」の話です。

我が家はポメラニアンを2頭飼育しているのだが、

そのうちの1頭が1週間ほど入院した。

最初は、なんだか咳してるっぽいけど

エアコンで空気が乾燥しているからかな程度だった

ところが数時間後、容態が急変してグッタリしたので

慌てて病院へ連れていった。

容態を伝えるとすぐにICUに入れられて緊急治療。

あと5分遅かったら、命を落としていたと獣医から告げられた。

あまりの急転直下な展開に驚いたが、

とにかく命が助かって良かった!

さすがにエアコンなしの、この残暑は厳しい...。

どうも!頭部スカイツリーです。

今日は「インバーター」の話です。

実は先日、家の洗濯機が壊れて床が水浸しになりました。

慌てて量販店へ洗濯機を買いに行きました。

家はいわゆる狭小住宅かつ水回りは2階という物件で、

引越し時は冷蔵庫と洗濯機をクレーンを使って

2階の窓から搬入し高額になった記憶があります。

そんなこともあり、今回はなんとか階段で搬入しようと

前よりサイズの小さい洗濯機を購入。

搬入当日、無事に洗濯機は階段を通過し2階に設置された。

一週間分溜まった洗濯物を洗濯槽に投げ込み、スタートさせると...

かなりのモーター音と振動が!

昔の洗濯機ってこうだったねという感じが令和の時代に蘇った!!

購入した洗濯機はサイズが小さくて、インバーター無しの機種だったが、

そんなに振動しないだろうと思っていたら、結構揺れる。

インバーターの有無ですごく変わることを初めて知った。

全然気にしたことなかったが、

インバーターってすごいとつくづく思う今日この頃です。

どうも、頭部スカイツリーです。 ここ最近、無くてすごく困っているものがある。 それは近所のスーパー!

改装工事で1ヶ月半近くの休業となる。 駅前にはあと2件スーパーがあるのだが、 行き慣れているのと、やはり価格の面で

改装中のスーパー一択!

リニューアルオープンまであと3週間。

早く戻ってきて欲しいと切に願います!

text by 赤様

阿部詩選手が敗れて涙している姿を見て、

フランスの観客から「UTA」コールが起こった。

フランスは柔道人気がものすごく高い。

熱心なファンもたくさんいる。

日本選手はかなり知られていてリスペクトもされている。

フランスの柔道関係者は定期的に来日して、

交流したり情報を得たりしていると、報道されていた。

フランスのマスコミが、

試合後の日本選手にインタビューしているところも中継に映っていた。

でも僕は、日本のマスコミが、

フランス選手をインタビューしているのを見たことがない。

日本の柔道人口12万人。

フランスの柔道人口50万人。

日本ではどんどん柔道をする人が減っているらしい。

フランスでは、

小さい子どもが親子で参加できるイベントや、

家族ぐるみで参加できるイベントが盛んで、

そうしたことが人口の増加や、ファンの拡大、

柔道への愛情につながっていることと想像した。

日本も同じようなシーンになったら、

他国の選手を勇気付けるようなエールを贈り返そう。

柔道の母国なら、そんなふところの広さがあると思っている。

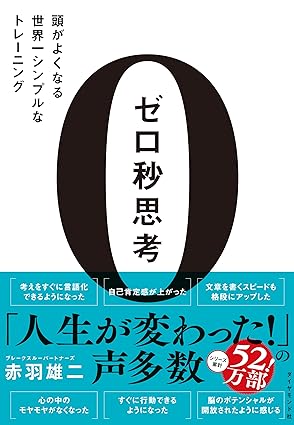

私の勉強不足で全く存じ上げなかった。

何を今さらと言われるかもしれないが、

いま私のイチオシの本が

「ゼロ秒思考 頭がよくなる世界一シンプルなトレーニング」だ。

日々「考え」、「悩み」しているが

頭の中だけで考えているのでいつも堂々巡り。

そして問題解決には至らない。

そんな悩みを解決してくれるのが、本書であり

中に書かれているトレーニング法だ。

pc・タブレット・スマホの使用が日常化した今。

思考を紙に書きとめ、言語化・視覚化して整理するといった作業をやらなくなった。

しかしこれらが問題解決には、すごく重要だということを実感。

ああ、もっと早くこの本に出会っていれば、

もっと問題が早期解決していたであろうと

思わずにはいられない。

マッキンゼー!

『ゼロ秒思考 頭がよくなる世界一シンプルなトレーニング』

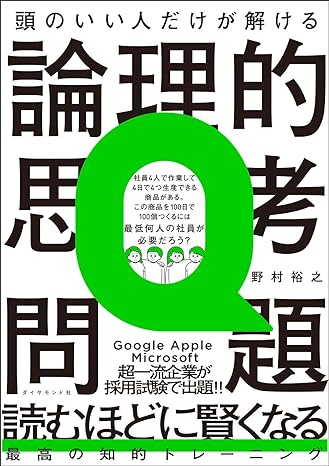

Google、Apple、Microsoft、米国国家安全保障局が採用試験で出題!!

知識や計算はいっさい不要!! 問われるのは「考える力」のみ!!

論理的思考・批判思考・水平思考・俯瞰思考・多面的思考を高める67問

「考える力」さえあれば正解を導ける問題を指します。

収録問題数が67問で、結構な数の問題がネット記事として出ているようだが、

本の売り上げに影響はしないのかと、他人事ながらついつい心配してしまう。

そして、この問題というのが結構おもしろい!

ネットで見かける度に、問題に挑み一喜一憂している。

先日、ブログに関してステキな出来事があった。

以前このblogを担当されてたcozyの話。

その日、cozyさん宛に1本の電話がかかって来た。

すでにcozyさんは定年を迎えられていたので、その旨を伝えると

お相手はcozyさんのblogを読んで直接お話しがしたかったとの事。

連絡先を伺い、cozyさんに連絡をとった。

この電話のお相手というのが、有名なドラマーでTV出演もされていた方で、

この方の事をcozyさんが2009年のblogで熱量高く記事をご覧になり、

社に連絡をくださったという事らしい。

時を越えて、憧れだった人と一本のblog記事から接点が生まれるってスゴイですね。 blogってステキやん!

最近思った事だが、

パッと見ただけで、「この荷物の量だと入る」とか

「この棚はこの隙間にピッタリ入る」とか、

いわゆるシンデレラフィットと言われる事を多く経験する。

食材もレシピで何センチに切るというのを見て、

パッと切るとちょうどのサイズだったりする。

これはデザイナーとして養われた空間認識能力の副産物なのか?

とついつい思ってしまう。

......それとも、ただ家事に慣れただけなのか(^^)

次回予告、「頭部スカイツリー、ノンオイルフライヤーを買う」の巻

奥さんが退院して、早いもので4ヶ月が経ちました。

今までろくに家事をして来なかった私でしたが、

最近料理の腕がめきめき上がり、

今では奥さんからもお褒めの言葉をいただく程になりました。

と言っても、凄いのは私でなく「cookpad」や「クラシル」などの

レシピサイトの充実。

材料の分量が細く記載され、調理工程は動画で確認。

作った事のない料理でも、それなりに作れちゃうのが良い。

ただし動画を見て、工程を確認しながら料理するので、

すごい時間がかかってます。

22時くらいから料理を始めて、4〜5品できる頃には

もう2時、3時。

できれば、日を跨がずにその日のうちに終わらせたい(笑)

お世話になってるレシピサイト

【クラシル】

https://www.kurashiru.com/

以前やっていて、忙しさから中断していたもの。

それが「マインドフルネス瞑想」。

それを思い出し、年も新たまったので昨日から再開しました。

私が利用しているのが、「ココイマ」さんのYouTubeチャネル。

寝る前に、布団に入って行う「寝ながら瞑想」系で

瞑想導入へ誘ってくれる内容なのだが、

「ココイマ」さんの声が優しく、すごく心地いい。

瞑想をすると思考が整理され、心が落ち着いていく気がします。

興味がある方は、是非「マインドフルネス瞑想」をお試しください。

「ココイマ」さん

https://www.youtube.com/@kokoima

text by 赤様

お正月の風物詩、箱根駅伝。

今回100回目を迎えました。

優勝した青山学院は、

強くなったのがこの10年ほどのことで、

さらにその10年くらい前から、

プロ選手を何人も輩出している野球部の強化をやめ、

陸上部に強化の重点を置いたのだそうです。

僕が学生の頃は、

お正月のスポーツといえばラグビーで、

箱根駅伝はあまり大きな話題にはなりませんでした。

それが今では、

陸上に興味がない人でも注目するようになり、

この変化は陸上をやってきた人間にとっては

驚くばかりです。

その背景には、

番組制作者の意図があったのだそうです。

箱根駅伝はスポーツ中継ではなく、

エンターテイメントという観点で、

番組を作ってるのだと聞いたことがあります。

カメラのフレーミングを工夫したり、

スポーツ中継ではほぼ使わないクレーンを

使った映像を見せたり、

選手の家族や恩師を取材して秘話を紹介したり。

選手と、並走する車に乗る監督とのやりとりは、

他の駅伝では見られません。

この車は中継されて無い時代からありましたが、

テレビはその様子も素材として利用しました。

これができるのは、

選手1人がおよそ1時間走ることと、

参加校が約20チームと少ないので、

その時間が捻出できるのです。

各選手のエピソードやレース展開の模様、

これまでのドラマがこと細かに説明できることも、

箱根駅伝の魅力のひとつになっています。

また、

秋から様々なPRを段階的に行なったり、

機運を盛り上げる手法も素晴らしく、

深くハマればハマるほど、

その仕掛け作りの上手さが見えてきます。

さらに、

日本に住む外国人陸上記者も、

世界最大のロードレースイベントだと、

海外に向けて驚きを持って発信しています。

箱根駅伝好きのアイドルや有名人が

近年増えてきたのは、

そんな理由があるように思います。