どうも頭部スカイツリーです。

何かがきっかけで、過去の忘れていたできごとが

ふっと蘇ること...ありますよね。

思い出したのは、いまだに解せない

中学3年の時のできごと。

当時、私は「1983 YMO JAPAN TOUR(YMOの散開コンサート)」の大阪公演に

行こうとチケットも入手し、何度も楽曲も聴きその日が来るのを心待ちにしていた。

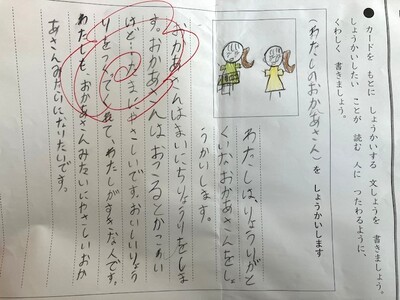

しかし、数日前に母親が

「高校受験前の大事な時に、コンサートなんか行くな」と

突然言い出した。

「いやいや、チケットもあるし行かないのは、もったない」と言う私。

すると母親が

「コンサートには私が行く!」

「???」

というわけで、結局コンサートは母親が行った。

大人になったらわかるよ。

中学生ひとりでコンサートはあぶないとか

終了時間が21時頃で遅い...とか理由は色々あったんだろう。

でも、なぜ息子が行きたかったコンサートにあなたが行く?

本当にいまだに解せないできごとである。

新年一発目です。

よろしくお願いします!

本年もゆるくそっとしておいていただけたら幸いです。

センター試験や私の周囲では中学校受験で、受験生の土日でした。

大きな交通トラブルはニュースになってなくて本当に良かった。

流行りの病もありますが、大きな拡大スピードじゃなかったそうで、皆んな頑張ってやってきた事が全部出せるといいですね。

卒業シーズンなので、我が家も色々準備を始めました。

卒団記念のアルバムに載せるため、低学年の写真を見ると、いつまでも幼くて変わらないと思っていたけど体もですが、体の使い方やユニフォームのブカブカ度に大きな変化があって、成長を感じます。

ついに身長も抜かれましたしね。

子供の身長は、

両親の身長合計÷2+-10cm前後

で、だいたい合ってるそうです。

となると、ウチの王子様はこの後そこまで伸びないのかしらと申し訳ない気がします〜

今年もよろしくお願いします。

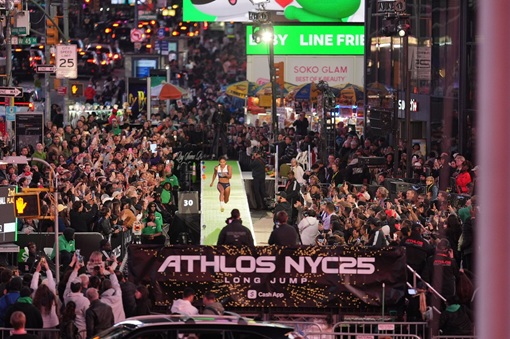

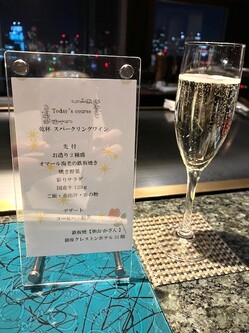

この年末、最強のLIVEに参加しました。開演前から会場外ではコンセプトに沿ったイベントが用意され、

一日中その世界観に没入させてくれます。

会場で目を引くのは、多くの若いスタッフの姿。

全員が専用のシャツを纏い、キビキビと立ち働く。

警備スタッフは落ちているゴミを自ら拾い、スマートに分別していく。

スマホ操作に不慣れな客への対応も、丁寧かつ簡潔。操作が終われば「良かったですね、楽しんでください」と声をかけてくれます。

ホテルやテーマパークのようなホスピタリティとは異なる、商店街の馴染みのような絶妙な距離感。

感動、最強、圧巻のパフォーマンス後も、スタッフの方々は安全かつ速やかに何万人もの客を誘導し、

「ありがとうございました」と見送ってくれました。

最後まで世界観を守り、高揚感を持ったまま帰路に就かせてくれる。

大量のアルバイトスタッフがアーティストの代弁者として機能している。

その徹底した教育とマネジメントに、大きな会場でLIVEを開催できる者の偉大さを改めて実感しました。

同じチームとして成功を目指すという意思が共有されているのでしょう。

私も、たとえ会えなくとも、推しの末端として働けるならそれは幸せなことだと感じる見事なプロフェッショナルな現場でした。

みなさん良いお年をお迎えくださいね

どうも頭部スカイツリーです。

早いもので、今年のブログも今回が最後になりました。

光陰矢の如し。

本当に今年もあっという間の1年でした。

思い起こせば、年始に今年こそは!と

計画を立てるも

未達を繰り返してばかり‥。

来年こそは達成できるよう、

今年のうちから下準備を始めよう!!

■ 右手=「後天的な変化・現在の状態・社会で現れる姿」

どうも頭部スカイツリーです。

先日とあるSNSで、地方にお住まいの方と

お話しする機会がありました。

話の中で私が都内の会社に勤務していると知ると、

その方は「東京というと、神保町のカレーを一度食べてみたいのです」

と仰いました。

神保町のカレー...まさに弊社の近所のカレー店がそれで、

その方にとっては夢見る"神保町のカレー"であり、

私にとってはふだん昼食で食べる"神保町のカレー"です。

まぁ、私も最初に神保町でカレーを食べた時は

"神保町のカレー"と思いましたが(w)

日常的に食すと、"神保町のカレー"も"普通のカレー"になるんですね。

慣れてくると、何事もおざなりになる。

まさに初心忘るべからず!で、

すべてのモノ、コトにいま一度感謝のこころを!!

実写に近い画像でも感じる違和感

生成AIによる実写に近い画像を見ると、やはりどこかに"AIっぽさ"を感じてしまいます。

CMを見ていても「この人物やビジュアルってAIか?」と意識してしまうことがあります。

質感や手足の形(少し前の世代で特に顕著でしたが)、光や影の落ち方など、

わずかな違和感が目に入ってしまうのです。きっと皆さんにも覚えがあるはずです。

AI画像を見分けるポイント

私がAI画像かどうかを判断するときに注目するのは、

被写体の位置(圧倒的にこれ!)ドセンターすぎる!

影の濃さ(次にこれ!)AIらしい影濃度がある!

人物の歪みの無さ(むしろ歪みがなさすぎる)

アシンメトリーでの不自然さ です。

やはりどこか"整いすぎてしまう"、少し崩れているがゆえの

美しさや魅力が抜け落ちているように感じます。

背景との関係性が"理想的すぎる"ことも、作り物っぽさにつながります。

違和感をなくすには

では、この違和感をなくすためには何が必要なのでしょうか。

例えば、被写体を画像センターから外す、帽子やメガネ、雲や太陽も少しずらすなど、

広告の世界で時間をかけてきたポイントを、よりナチュラルに見せられれば理想的です。

そこまで綿密に指定するプロンプトが必要なのか、それともAI自身が学習を重ね

自然な表現を許容していくのか----おそらく両方でしょう。

AIによる「理想化」と違和感

SNS上で、家庭で作ったおかず「チキン南蛮」を素人が撮影した画像をもとに、

AIがフードカメラマン風に生成したという投稿がありました。

そこには「もうカメラマンいらないじゃん」というコメントまで。

確かに元の画像から「もっとこうだったら良い」という点がほとんど修正されていますが、

確かに、良い画像にはなっていますが、私は作られた感に違和感を覚えました。

AIっぽさの未来

きっと技術が進んで、人が感じていた違和感は静かに解消され、

日常のなかに自然にAIが溶け込んでいくと思います。

AIっぽさが消える未来は、もうすぐそこまできているのかもしれません。

どうも頭部スカイツリーです。

私、コーヒー好きでして、とりわけお湯を注ぐだけで

飲めるスティックコーヒーが手軽でお気に入りです。

日中はスティックコーヒーを4〜5本(杯)。

朝・夕食後はペットボトルのコーヒーをマグカップに1杯いっぱい

...とコーヒーまみれな日常を送っています。

ところが、最近の物価高と申しましょうか。

今まで499円で購入していたものが100円値上がって599円に!

なんでしょうね、この100円違うだけで気軽に飲めなくなる感じ...。

チョコレートも同様だが、日用品がどんどん高級品化していく流れ。

もはや、気軽に1杯飲んでハブアブレイクとは言いづらい...。

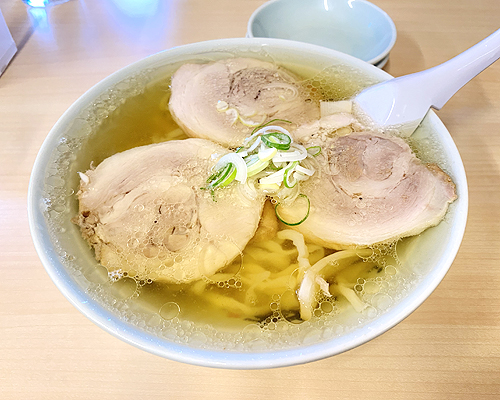

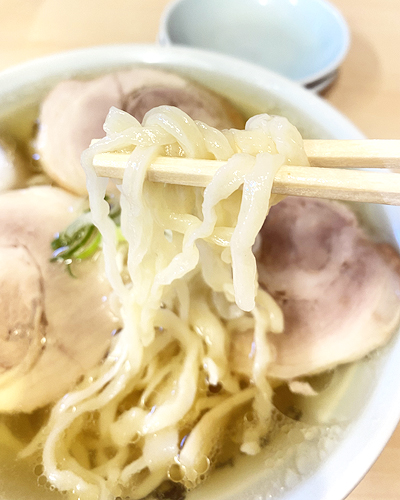

先日ようやく食べに行くことができました。

ちなみに辛さは、全く辛味なし〜5番極辛、又は無限まで選べます。

優勝は國學院大の2年連続チャンピオンでしたが、

6月から続いたセレクション活動にやっと終止符が打たれた。

4か月本当に長かった~

実際には、情報収集活動も含めると年単位の活動なんですけどね

知ってました?中学に上がるタイミングで、小学校から続けていた習い事を

さらに打ち込もうと考えると、チームを探して現チームに推薦をもらったりして

ある程度の試験を受け合格しないと活動するチームが無いのが少年サッカーの実情です。

中学受験とさして変わらないんじゃなか!?

中学の部活動でも出来ない訳では無いのですが、今公立中学では部活動は縮小傾向にあり、

顧問がいないから公式戦に出場できないとか、実質活動がないとか

先生の転勤で状況が変わったりと、どこにでもありそうなサッカー部ですら入ってみないとわからない環境なんです。

一応本人はプロになるつもりで頑張っているので、親としてはただひたすら頑張ることは出来る環境だけは用意してあげたい。

そうなると、部活動は進学する中学では難しく、クラブチームに入る事を目標にしました。

Jリーグ下部組織や名門クラブチームなど星の数程ある訳ですが無理なんで、

我が家の場合、『自律してサッカーを直向きにする』に重きを置いて、

現チームの監督に相談したり、本人と話し合い、練習場所が自転車で30分圏内としました。

学業も疎かにしない、両立を考えての唯一の条件です。

学校が終わって、学習をして、軽くご飯を食べて、19時から練習に参加する。

このルーティンを可能にするためには譲れない条件です。

成績を落とすと、チームでも試合に出させてもらえなかったり、

高校受験で推薦枠が貰えたりするので、学業も大切。

セレクション申し込みをしては、受けに行って、

週3日くらい受けまくって、落ちまくっての繰り返し。

上手な子は山ほどいて、我が子がセレクション受けるレベルにも達していないんだなーと痛感したり

本人も落ちる度に凹むし、プレーに自信をなくして悪循環に陥る。

次だ!次頑張ろう!ってなだめすかしたり、こっちも不甲斐なくてイライラしてきちゃうから「同じことやってても選ばれることはないよ」って無駄に傷つけてしまったりと、親子で苦しい日々を過ごしていました。

行った事もない場所に受けに行くので、連れて行かないわけには行かず、帰宅22時になることもあり

友人たちにも協力してもらったり、家族総出で送迎して中々ハードな日々でした~

最後に第一希望のところに、8回受けて最終セレクションで滑り込み補欠合格通知は頂いたのですが、辞退する方がいないと入団は出来ないので、不合格でも早く連絡こい!って毎日願っておりました。

先日やっと、繰り上げ合格の通知をいただき、本人はもちろんなんですが

自分が思っていた以上にホッとして、久々に泣き崩れました~

も~本当に疲れた。実は苦しかった。多分我が子も。

時期的に受けられるチームも無くなってきたし、サッカー以外にも目を向けてもらった方がいいかな?と考え始めていたので、口出ししなくてよかった~と思って安堵しました。

多分、親が手をかけてあげられるのは、ここまでなのかな?と

少し寂しい気もしますが、せっかくスタートラインに立てそうなので

あとは本人が、頑張っている上手い仲間よりも、さらに頑張って這い上がっていくしかないんだよな~

なんで思いを巡らせて寝ます。

どうも頭部スカイツリーです。

早いもので前回の免許更新から5年が経ちました。

いつものようにはがきが到着し、

内容を確認すると...

web事前予約?

マイナンバー一体免許?

キャッシュレス決済?

もう知らない事だらけです。

免許更新に限らず、世の中IT化が進み

本当に自分から情報を取りにいかないと

情報が入って来ないのだと改めて実感。

もうPC、スマートフォンがないと

何事も進まないのね...

朝の満員電車。どうしても避けられない密着は仕方ないとして、個人的に一番不快、見知らぬ男性からの「壁ドン」です。

背の高い男性が、私の頭上にある吊り革やバーに手を伸ばしてくると、必ずと言っていいほど、肘が頭に当たり、髪が乱れます。

顔のすぐ横に他人の腕が来るあの状況は、まさに無言の「壁ドン」。

「頭に当たるので、頭上に手を伸ばすのやめてください」と伝えると、

「上空いてんだから構わないでしょ?」と当然のように返されることも。

自分がされたら絶対に不快に感じるだろうに、なぜ平然としていられるのか腹立たしい限り。

なぜか共通する「あるある」行動

そうした人たちに限って、座った時は浅く座って足を前に投げ出したり、荷物を足元に置いたりと、

周りへの配慮が欠けていることが多いように感じます。

満員電車の中で、自分以外のことを全く考えていないような行動を見ると、さらにモヤモヤが増してしまいます。

こうした実害を伴う不快な出来事は、気持ちの切り替えが本当に難しいもの。

朝から心身ともにすり減ってしまいますよね。

それでも、私たちは今日も満員電車に揺られて会社へ向かう。

電車通勤で頑張るすべての働きマンに、心からのエールを送ります。

頑張れ! 働きマン!

今日もギューギュー電車に揺られて、なんとか仕事に向かう〜

夏休み最終日。

最高気温37℃、車が示す外気温は41℃!

日陰のないグランドは、まるで灼熱のサウナのようでした。

熱中症アラートが「極めて危険」を示す中、河川敷の運動場では野球、テニス、サッカーと、どのコートも大盛況。

小学生から大人まで、みんな本当に元気だなぁ。

そんな中、息子の練習試合の応援に。正直、暑くて逃げ出したかった〜

対戦相手は強いと聞いていたのに、予想外に快勝!

そして、息子が珍しくコーナーキックのチャンスをもらいました。

結果は惜しくも入らなかったけれど、とても綺麗なコースだった。

スポーツって、技術や度胸も大事だけど、何より「俺がやる!」と自己主張する気持ちが大切。

今日のプレーが自信につながって、次からは自分から積極的にボールを蹴りに行ってほしいな。

最高のビールとご褒美の夕食

炎天下での応援を終え、ビールだけを心の支えに帰宅。

まだ明るい時間だったので、美味しいおつまみを作ってからお風呂に入ろうと決めました。

以前、インフルエンサーが某有名輸入食材店の和えるだけの味噌だれ使って、なす、きゅうり、みょうがを刻んで和え、冷蔵庫で味をなじませます。あ!大葉も入れればよかった〜

その間にお風呂でさっぱり。

そこへ友人から「一杯どう?」とのお誘いが。

もちろん、この絶品おつまみを持って今らか行ってきます!

先日、一時期話題の「レンジ調理器」を購入しました。

焼く、炒める、煮る、蒸す、炊く、温めるの「1台6役」で、

レンジで魚が焼けるという優れモノらしいです。

というのも、買ったが良いがタイミングが合わず

まだ実際に使用していません。

ただレンジで焼き魚が調理できるというのは

かなり魅力的です。

グリルの大変な掃除も、焼き魚シート要らずで

ただ魚の切り身を容器に入れて「レンチン」するだけ!

温まったら(焼き上がったら)、容器のまま食せば

洗い物も減るという夢の調理器。

ああ、早く使いたい!

text by 赤様

夏の甲子園が盛り上がっています。

酷い暑さはしんどいですが、

あの、ギラギラした夏の日差しと、

観客の雰囲気が好きで、

以前はよく観戦に行ったものでした。

振り返れば、

前回、甲子園に行ったのが、

早実の斎藤佑樹と大阪桐蔭の中田翔が対戦した試合。

その中田翔が先日引退を発表し、

斎藤佑樹は熱闘甲子園のキャスターで、

時の流れを感じます。

それからは、

甲子園への熱中度が一段落して、

選手もだんだんわからなくなってきています。

でも、先日中継を見ていてふと思ったのは、

甲子園って、知ってる選手がひとりもいなくても、

なんでおもしろいんだろう?ということ。

概ね、スポーツなんて、

注目する選手が見たいから観戦することが多いもの。

でも、甲子園はそうではない。

それは、

選手の気持ちの起伏がすごく伝わってくるからなのかなと、

想像するのですが、いかがでしょうか。

ほとんどの選手は、

3年間で1度その土を踏めればいい方です。

でも甲子園のスタンドには、常連客が多いです。

おそらくファンの多くは、そんなところに魅了されて、

通ってくるのではないかと思うのです。

推しのライブが終わってから、ずっとフワフワした感覚が続いています。

あの高揚感から抜け出せない私は、今、徹底的に推し活の余韻に浸っています。

ライブのセトリプレイリスト作ってはを友人と共有したり、ユニフォームのようにライブTシャツを着て外出したり。

何かしらの推しグッズを常に持ち歩き、推しを供給し続ける毎日です。

それにしても、私の推しは本当に頑張り屋さん。

1ヶ月も空けずに新曲をどんどん出してくれて、そのたびに感動を与えてくれます。

MV撮影に音楽番組出演、フェス、楽曲制作、映画・ドラマ...これでもか!と働きまくっている姿を見ると、過労で倒れてしまわないか本当に心配になります。

本音を言えば、3ヶ月に一度はライブに行きたい!

でも、大好きな推しが体を壊さずに活動を続けてくれることが何より大事。

次のライブを心待ちにしながら、デビューから過去の楽曲をじっくりと予習する時間にしようと思っています。

今日も、推しの健康を願う一ファンとして、そっと見守りながら応援を続けます。

昔は夏になると毎年のように

航空会社の「沖縄キャンペーンソング」が

T Vや街で流れていた気がする。

まるで、夏の風物詩のように。

それがいつの頃からかパッタリ聴かなくなった。

航空会社が展開した『沖縄キャンペーン』は、「リゾート」

「マリン・レジャー」「青い空とビーチ」などのイメージを打ち出し、

日本国内の他地域と異なる沖縄の魅力をアピールし、

誘客に一役買っていたと思う。

『沖縄キャンペーン』は沖縄が返還されてまだ数年という

1980年代初頭から2010年代頃まで展開されたようだ。

確かに2010年代になると沖縄のイメージも定着し、

キャンペーンもその役割を終えたのかもしれない。

しかし無くなるなると寂しくなるのは世の常...。

夏休みにはオリオンビールを片手に、

当時のキャンペーンソングを聴きながら

脳内で沖縄を満喫するか(笑)

最近のコメント