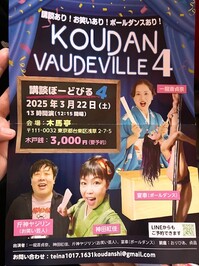

先週は初体験で講談を観に浅草へ足を運びました。

なんとなく「こんな感じ」というイメージはあったものの身近でなく、

想像以上に楽しい時間となりましたヽ(^。^)ノ

木馬亭は1967年にオープンし、元々は大衆演劇と浪曲(ろうきょく)の劇場として知られています。ただ、講談の公演も定期的に行われていて、今や東京で数少ない「語り芸」を楽しめる場所のひとつ。劇場に足を踏み入れると、どこか懐かしい昭和の雰囲気が漂い、「寄席感」を醸し出しています。

浅草と語り芸の関係は古く、江戸時代から続く歴史があるそう。

そもそも浅草は、庶民の娯楽の中心地。芝居小屋、見世物小屋、寄席などが集まり、落語や講談が発展した場所でもあります。江戸時代の講談師は、観光客相手に浅草の寺社や名所を語る「街歩きガイド」的な役割も果たしていたとか。

講談といえば、やはり 「張り扇(はりおうぎ)」で釈台(しゃくだい)を打つあの音!

これがまた、いいアクセントになるんです。ただの「効果音」じゃなくて、話のリズムを作ったり、盛り上がりを演出したり、メリハリをつけるための大事な要素。

たとえば、

登場人物が決め台詞を言う瞬間 →

「バンッ!」

話が急展開を迎えるとき → 「バンッ!」

聴衆の集中力を高めるための間 →

「バンッ!」

最初は驚くけど、だんだんこの「バンッ!」が心地よくなり、むしろ音がないと物足りなく感じてくるから不思議です。

落語と違い、講談は「立て板に水」のような語りが特徴。リズムが心地よく、気づけばグッと話の世界に引き込まれていました。今回の演目は歴史ものが中心でしたが、最近は時事ネタを取り入れた「現代講談」もあるらしく、ますます興味が湧きました。

浅草で、昔から続く語り芸に触れる。

なかなか粋な時間。

次は同じ木馬亭で大衆演劇も面白そう♪